重慶的江岸,是愛情!是家譜!是守護!

生活在兩江四岸間的重慶人,每個人都有一段屬於自己的江岸故事:有童年、有成長﹔有鄉愁、有團聚﹔有友情,也有愛情……

山城水岸。張坤琨攝

他們說:大江是情感,見証山城煥發勃勃生機

那座“寵粉”橋,我們在守護

——重慶市公安局江北區分局江北城派出所民警 伏垚

作為在江北城工作了23年的“片警”,陪著我的江岸線發生了太多變化。

高低綿延至水邊的斜坡,當年雜草叢生,不安全因素極多。現在江邊步道不僅方便市民休閑,江灘公園,還成了人氣打卡地。

每到過節就是我們最忙的時候,維持秩序,給外地游客指路……哦,那座通往渝中區洪崖洞的“寵粉”橋,也是我們在守護。

一幢幢拔地而起的高樓,讓山城煥發出勃勃生機。流淌著的江水,依然是對重慶人的守候。江水也同樣見証著我的從警生涯。

老城變化,今非昔比

——網友 @豐豐

我的孩子已經8歲了,退休了的爸爸,經常帶他去以前家附近的白象街看歷史建筑,在長濱路新修的步道上遛彎,講以前的故事,娃兒聽得津津有味。在江邊的下洪學巷居住了十多年,當時爸爸在港務局工作,我在東升樓小學讀的書,幾代人擠在一間老屋裡,屋很窄,卻很溫暖。

搬離老屋很多年了,重慶城的變化已今非昔比,但那“雨巷”記憶以及“青獅白象鎖大江”(在重慶人的傳說故事裡,“青獅”是指南岸慈雲寺后面的獅子山,“白象”是指白象街的白象石。)的故事,依舊時常在腦海中浮現。

江,是生活裡不可缺少的一部分

——網友 @朱小槍

我上世紀80年代出生在江邊。我父親說,他在江邊給我洗過尿布,無從考証。

搬家到北濱二路的十多年,養成了江邊夜跑的習慣。剛開始隻有一條石磚人行道,太晚的時候車少還有點讓人害怕。10年過去了,江岸已經有了4層不同的步道供大家選擇,人越來越多。深夜的江邊也充滿安全感,巡邏的小警車,永遠在夜間閃爍著燈光。

重慶人在這裡有各種耍法。江邊的懷舊和時尚碰撞毫不違和,它包容了老年人的太極拳和年輕人的摩托﹔江邊有充滿激情的跑步愛好者﹔還有拿著遙控捯飭電動模船的少年……

江,是生活裡不可缺少的一部分,江給了我自由的時光。

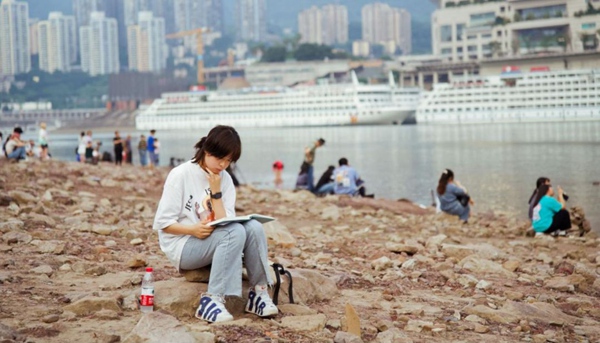

市民在嘉陵江邊看書。陳啟寧攝

他們說:大江是家譜,沿著江水就能回家

看到南岸南山和江北塔子山,就知道馬上要到家了

——資深“老重慶” 肖能鑄

以前經常坐輪船出差,從上海、武漢等地乘船,沿著江水回重慶,隻要看到南岸南山和江北塔子山,就知道馬上要到家了。

有親戚曾住在黃桷埡,母親還健在時,我們經常在周末上南山游玩。當時從渝中到南山,很多時候都是乘坐擺渡船,朝天門、儲奇門和望龍門都有擺渡船。過河后走步道上山,或者坐纜車上山。母親離開好多年了,但每次到江邊坐船,還是會想起她。

在江邊看了月食,然后,她成了我娃兒他媽

——網友 @袋鼠翔翔

2014年,月食發生那天,從七星崗的家中拉著女朋友,一路小跑。到解放碑、下凱旋路、再下羊子壩,一直下到長江邊,終於避開了商圈的高樓大廈。因為有了長江,天空的可視范圍變大了好多。在鏡頭裡,我們把月食的光圈當作戒指戴在手上、當作帽子放到頭頂,玩得不亦樂乎。

然后,她成了我娃兒他媽。

大江就是我們家的家譜

——網友 @哈哈鏡

北濱路、三洞橋,現在是人潮涌動的民俗風情街,我看到的卻是父親的來路——上世紀40年代,父親正是沿著這條大江逆流而上,從武漢漢陽兵工廠來到重慶,來到重慶江邊的船舶廠。在解放前夕,為了避免工業廠房等遭到反動派破壞,他還參加了護廠隊。

大江就是我們家的家譜,記錄了父親的勇氣,也記錄了我的童年。前幾天帶父親去江邊散步,看著落日映照下的江水,我仿佛看到了很多年前的父親和我,我們相視一笑。我想,江邊的故事還會延續下去的。

不離開了,留下來和家人在一起

——網友 @小魚

背著行囊離開家去外地工作了一年,從外地回來的時候,走出菜園壩火車站,看到遠處的長江,還有小時候我們釣魚放風箏的地方,很多往事和離家情緒交雜在一起。70多歲外婆來接我,在站前廣場上,看到她銀發如雪,我此時就下定決心,不離開了,留下來和家人在一起。

他們說:大江是典籍,重慶深刻的人文底蘊在裡面

在長江邊,探尋傳奇的大溪遺址

——重慶市文物考古研究院院長 白九江

三峽之首的瞿塘峽,是四川盆地和江漢平原間的交通屏障,大溪遺址就坐落於瞿塘峽的東出口處,那裡地形狹窄,前臨長江,側繞大溪小河,背倚大山,孕育了豐富燦爛的古代文化,令人嘆為觀止——豐富的出土文物,神秘的屈肢葬,在中國現代考古學誕生100周年紀念大會上,“百年百大考古發現”終評結果揭曉,大溪遺址成功入選。

2000年的初春,我參與到這個遺址的搶救發掘考古工作中。我至今記得江水喜怒無常的樣子,上船時常常聽到船家的一句話就是“漕口變遷,河道危險”,我們乘坐小機動船行在長江上,還得冒險渡過三峽第二大灘——鐵灘,我們就這樣在驚濤駭浪中,感受到了大溪先民的生活。

相關鏈接》》》

山與城丨探索大溪遺址,尋覓千年迷霧

“有的研究者甚至等了一輩子,都沒機會見到枯水題刻真容。”

——三峽博物館博物館研究部副主任 劉興亮

2018年,我在長江邊主持了江津蓮花石題刻的拓片工作。歷代文人在蓮花石上留下的題刻,記錄了南宋乾道中期至1937年間近800年的長江枯水位情況,是重要的國家水文資料。

在這之前,蓮花石水文題刻拓片在國內很少見到,團隊中有的老師從事文物保護幾十年,竟也是第一次接觸到題刻原石。最終,我們在48小時內搶拓出10張精品拓片,這樣全面的拓片,目前在全國隻此一家,下次再與題刻見面,不知道是什麼時候了。

據記載,長江重慶段水域中,隱藏著七個神秘的“川江枯水題刻”,即江津蓮花石、巴南迎春石、江北耗兒石、朝天門靈石、涪陵白鶴梁、豐都龍床石、雲陽龍脊石。

這些枯水題刻之所以神秘,一方面在於其記錄了千百年來的水文資料,珍貴無比﹔另一方面,它們十余年甚至幾十年才出水一次,有的研究者甚至等了一輩子,都沒機會見到其真容。

從山城巷到江邊,到處都是我們小時候的腳印

——渝中區文管所副所長 唐嵩

大江水路交通便利,曾為重慶帶來繁華。上世紀初期,重慶城的下半城,湖廣會館、江全泰號、藥材公會等會館商號生意興隆。

我小時候住在觀音岩,是“枇杷山的崽兒”,常“步行下山”到長江邊玩耍,從現在人潮涌動的山城巷步道,一直到石板坡下面的珊瑚壩,到處都是我們小時候的腳印,記得當時在珊瑚壩放風箏,最喜歡比誰的風箏放得高,看看能不能高過長江大橋。

秋高氣爽,江邊拍婚紗照的情侶很多。陳啟寧攝

他們說:“橋都”是怎樣煉成的?

大江上的大橋,這樣一步步建起

沒有橋的時候,我們過河怎麼辦?

——網友 @人間四月天

在沒有大橋之前,過江往來多靠木船。上世紀40年代,外公外婆住在溉瀾溪,到朝天門從來都是坐船,每逢大霧天氣和洪水還要封渡,很不方便。有親戚當時住在市中區(現渝中區)大坪附近,如果要趕早班船去江北,時常還會提前動身到渡口附近的親戚家借宿一晚。

現在的孩子可能理解不了隻能靠輪渡過江有多麻煩,畢竟,重慶已經是“橋都”了。

重慶中心城區第一座跨江大橋,為何選址這裡?

——重慶市城建檔案館館長 徐惦耕

重慶牛角沱嘉陵江大橋,是重慶中心城區第一座跨江大橋。為什麼在廣闊的市中區(現渝中區)區域,偏偏選擇在牛角沱上清寺一帶建橋?

其實,選橋的修建位置相當講究,橋台的建設不是說隨便找個地方都能搭起來的。當時的專家們也考慮過江北嘴,那邊靠近兩江交匯處的朝天門,也與解放碑更近,但千厮門附近的江面寬闊,在當時建設條件受限。牛角沱水域水流平緩,跨度合適,綜合考慮多種因素后,最終被選定。

跑在這條濱江路上,眼看著一座座大橋就建起來了

——網友 @Peter

一座座大橋不斷地從重慶的江上建起,讓人感覺這座城市“橋都”之稱當之無愧。

記得2016年第一次去金海灣跑步時候,禮嘉嘉陵江大橋和蔡家嘉陵江大橋都還沒動工,周圍很多工地。現在工地成了公園,到處都是草坪、綠樹和鮮花,環境太贊。

上次禮嘉嘉陵江大橋通車的時候,我專門跑步上去“踩橋”,現在手機裡面,還有許多當時大橋修建時候的照片,看著它一步步建橋墩、再慢慢合攏、通車,就像看著一個孩子成長。

他們說:

江岸見証了自己的成長與收獲

“在家鄉奪冠的喜悅和美景融合,感覺太棒了”

——重慶馬拉鬆運動員 馮丹

長江和嘉陵江邊的濱江路,是我們經常訓練的地方,對於風光,外地朋友表示很羨慕。前幾天在朝天門的重慶來福士參加登樓比賽,47層樓,1099級台階,到達水晶連廊終點那一瞬間,視野突然開闊,眼前就是兩江交匯,很壯觀,在家鄉奪冠的喜悅和美景融合,感覺太棒了。

江邊苦練之后,我完成了世界上最難的鐵三賽事

——鐵人三項運動員 斥候

嘉陵江邊的金海大道,記錄了最苦的那段訓練日子。為了備戰蘭卡威大鐵,我們在江邊訓練了兩個月,光自行車就騎了上千公裡——訓練一次就要騎大概120公裡。因為蘭卡威是熱帶,我們選擇在重慶最熱的夏天訓練。

蘭卡威鐵人三項賽(IRONMAN),參賽者需要在17小時內完成游泳3.8公裡,騎車180公裡,跑步42.195公裡,完賽難度相當大。

最終,我在不被看好的情況下,還是以16小時30分成功完成了這項世界上最難的鐵人三項賽事——在喝慶功啤酒的時候,我想,真應該感謝重慶的濱江路,哈哈。

江岸風光不僅是重慶人的專屬,也吸引了許多外地游客前來打卡。(姚於)

(來源:重慶發布)

分享讓更多人看到

本網專稿

- 新重慶 跑起來︱江津:宜居城裡的幸福模樣

- 2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年,是新時代新征程全面建設社會主義現代化新重慶開局之年。當前,重慶各區縣正以“敢闖敢干、唯實爭先”的勁頭,在工業提振、經濟發展、城市建設、鄉村振興等方面譜寫新篇章,賽出新變化。人民網重慶頻道、重慶發布策劃《新重慶 跑起來》大型主題採訪活動,深入各區縣實地調研,挖掘好案例,講述好故事,通過一系列融媒體產品,展現各區縣在新時代新征程上的新風貌,讓“跑起來”的步伐更加堅定沉穩。…

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量