重慶渝中:“爬坡上坎”善用之 思政大課“落地生金”

重慶巴蜀小學“小館+”團隊走進巴教村教育文化街區歷史人物雕塑牆探尋巴教薪火(資料圖)。渝中區教委供圖

“大思政課”如何善用之?怎樣將大思政課從“書本本”上到“心窩窩”,讓優秀理論“入腦”“入心”“入行”?

作為積澱了厚重人文歷史和光榮革命傳統的重慶“母城”,渝中區守正創新、善用善為,在生動鮮活的實踐中求真知、在潤物細無聲的大課中悟真諦,用“向上”精神攀爬出一條獨具重慶特色、渝中烙印的紅色思政教育品牌——“行走的思政課”。

近年來,渝中區新時代“行走的思政課”立足提升質量、強化實效,從理想信念、課程建設、實踐延伸、有效協同等方面集中發力,不斷拓展思政課的高度、深度、溫度、廣度。其不斷涌動升騰的育人實效和生機活力,為區域大思政課改革創新開拓了大思政課的“善用之道”,提供了生動鮮活的渝中實踐。

渝中區桂花園幼兒園開展“行走的思政課”(資料圖)。渝中區教委供圖

落實立德樹人

拔升思政育人的高度

辦好思想政治理論課,最根本的是要全面貫徹黨的教育方針,解決好培養什麼人、怎樣培養人、為誰培養人這個根本問題。新時代思政課要堅持立德樹人的根本目標,堅定學生的理想信念,努力培養堪當民族復興大任的時代新人。

一方面,提升教師隊伍政治素養。渝中區對標“政治要強、情懷要深、思維要新、視野要廣、自律要嚴、人格要正”六個方面要求,加強思政課教師隊伍建設,讓教師在大是大非問題面前保持政治警醒,在教學和研究工作中不斷提高政治判斷力、政治領悟力和政治執行力,在言傳身教中培育學生的品格。

同時,強化師資教學能力。渝中區積極構建“區域-集團-校本”三級教研機制,建立“1個區級思政課研究中心+N個學校思政課中心組”的區校聯動思政課研究共同體,定期研判、研討、研究思政課教學問題,提升思政教師教學能力,逐步形成了一支政治強、自律嚴、品行正、業務精、情懷深的高素質思政課教師隊伍。建成市、區級思政“名師工作室”22個,實施“行走的思政課”名師培育計劃,通過配備責任團隊、研學研修等方式,開展師資培訓、對口幫扶、示范課堂建設,切實發揮好名師的輻射帶動作用。

渝中區解放西路小學“紅色少年行”主題研學活動走進中山四路(資料圖)。渝中區教委供圖

另一方面,增強青少年學生的認同感。面對層出不窮的新技術和各種社會思潮的影響,渝中區全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,在小學階段啟蒙道德情感,引導學生形成愛黨、愛國、愛家鄉、愛社會主義、愛人民、愛集體的情感﹔初中階段側重打牢思想基礎,強化做社會主義建設者和接班人的思想意識﹔高中階段重在提升政治素養,引導學生衷心擁護黨的領導和我國社會主義制度,不斷增強學生的政治認同和價值認同,引導青少年學生立德成人、立志成才,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,成長為有情懷、有追求、有擔當、有作為的新時代青年。

豐富課程建設

把握思政育人的深度

思政課是開展理論教育的重要渠道,如何才能將思政教育深度嵌入日常教學活動中?

落實課程建設做好經典闡釋。渝中區以國家思政課程目標為統領,依據學生年段特征,立足道德啟蒙、思想基礎、政治素養三個維度,推出“千秋紅岩·童心向黨”“熱血豐碑·強國有我”“人文渝中·愛我家鄉”“心有陽光·筑夢青春”“崢嶸歲月·時代新人”5大主題,將小學思政課“意識感知和情感啟蒙”、中學思政課“行為習慣養成、學科核心素養習得”目標融為一體,促進思政課程一體化建設落實。

深挖在地資源。2023年2月,渝中區在重慶率先推出“思政研學地圖”,牢牢把握“善用大思政 為黨育新人”這條主線,依托渝中豐富的巴渝文化、抗戰文化、統戰文化、紅岩精神等本土資源,選出愛國主義教育基地、革命歷史文物等50余處,將轄區思政教育資源串點成線、連線成面,形成“周公館、桂園——《新華日報》總館舊址——紅岩村”“中共重慶地方執行委員會舊址——郭沫若舊居陳列館——中法學校舊址”等10條研學路線,串聯了紅岩革命紀念館、桂園、重慶市人民大禮堂、山城巷、湖廣會館、重慶中國三峽博物館、巴渝民間醫藥博物館等多個重慶乃至全國具有代表性的景區景點,形成全域思政研學地圖,讓思政資源由單一走向多元,推動思政課走出教室,與實踐結合,與生活結合。

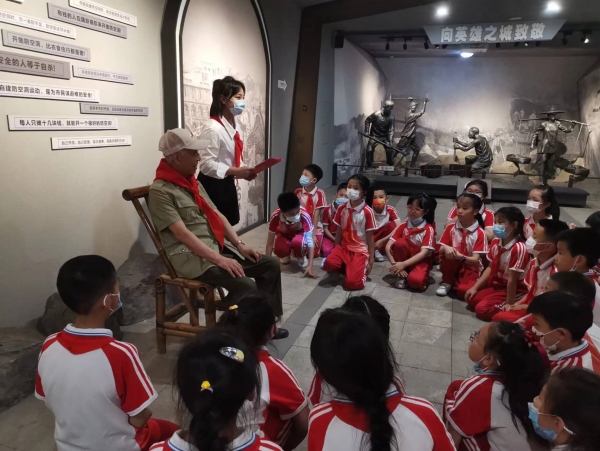

90多歲的老黨員、后勤工程學院建筑工程系原政委劉振福,正在給重慶精一民族小學的孩子們上特殊的隊課(資料圖)。渝中區教委供圖

多元特色化教學。各校因校制宜、因生制宜,依據學生學段和身心特征,把紅岩文化、抗戰文化、巴蜀文化資源融入思政課教育教學,打造具有時代精神、渝中烙印和本校特色的思政課程60余節。其中,人和街小學教育集團構建了“行前主題課+行走課+行后拓展課”的“三步行走”課程模式,讓思政課在行走中靈動起來。巴蜀中學教育集團夯實第一課堂,豐富第二課堂,善用社會課堂,推進各學科課程與“大思政”同向同行﹔挖掘巴教村教育歷史文化陳列館、巴教村教育文化街區等身邊的紅色文化資源,開展主題實踐活動,讓思政課“立”起來。此外還有求精中學“以國防教育為綱 鑄立德樹人之魂——國防教育”課程、重慶復旦中學“兩成四有”實踐德育課程、臨江路小學“禮好思政課”、大同實驗學校“聆聽解放碑的鐘聲”課程、中山小學“時代小先生”課程等品牌各異的思政課程。

善用校內外“雙課堂”

提升思政育人的溫度

隻有提升思政課的溫度,從內心深處觸動人、感染人,才能讓思政課吸引人、打動人、引導人。

一方面,渝中區各校在遵循教學目標的前提下,教學內容靈活多樣、生動鮮活,做到思政課“質”與“量”齊頭並進。推動青少年“四史”宣傳教育和革命傳統教育等進校園、進課堂、進頭腦,用“聽、唱、講、讀、寫、演、繪”等多元教學形式來講好黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史和革命傳統教育,將融合式討論、案例式教學等教學方法融入課堂,打造形式多樣、自然融入的思政課程。全學科融通,加強學科間的橫向融合和學段間的縱向銜接,充分發揮全學科的育人價值,打造出“公民行動課程”“學科+生活”等綜合性課程。

另一方面,在“互聯網+”視域下提升思政課教學的表現力、感染力。發揮渝中“智慧教育”平台作用,通過VR、AR等沉浸式虛擬仿真思政教學方法,架好學校與思政資源的鏈接,轄區中小學“雲端思政”大課堂實現全覆蓋開通。組織開展紅色場館雲參觀、紅色歷史雲學習、雲端祭先烈等線上活動,突破思政課堂的時空限制。分段推進思政課精品學科教學資源庫建設,包含教學設計、課程說課、案例教學等,促進資源庫實現共建共享。

渝中區天地人和街小學在紅岩廣場開展一年級入隊儀式(資料圖)。渝中區教委供圖

此外,各校還通過開展主題活動、善用社會大課堂等方式,大力推動思政課堂走出去,讓學生近距離感知歷史溫度。利用開學第一課、畢業典禮、成人儀式等重要節點,開展主題快閃、重溫入團入隊誓詞等實踐活動200余場,強化儀式教育。渝中區挖掘、整合、利用區域豐富的紅色思政資源,打通“雙課堂”,推出5大主題10條線路,為各學校按線路分專題開展實地參觀緬懷、尋源紅色精神等實踐活動奠定了基礎,學生在親身體驗中實現“有字之書”和“無字之書”相融合。

發揮協同效應

拓展思政育人的廣度

講好新時代思政課不能僅僅依靠思政課程和教師教學,更需要社會各界群策群力。渝中區積極發揮協同效應,形成育人合力,推動思政課建設內涵式高質量發展,初步形成“區委區政府統籌規劃、教育部門主體推進、相關部門各司其職、中小學校具體落實、社會各界廣泛參與”的大思政育人格局。

渝中區中小學“行走的思政課”首場示范活動(資料圖)。渝中區教委供圖

強化各層級管理機制協同。渝中區將思政課改革作為全區長期堅持的重點任務,並印發《渝中區中小學“行走的思政課”實施方案》,建立區委區政府主導、各部門參與的思政課一體化建設聯席會制度。把思政課建設納入學校黨建工作考核、辦學質量和學科建設評估標准體系,壓實學校“一把手”責任。各教育集團將思政課學習實踐情況納入學生綜合素質評價,通過優化課程設置與評價體系,提升各學科思政育人協同意識和協同質量,在區內46所中小學全覆蓋落實落地“行走的思政課”。

加強社會、學校、家庭協同聯動。紅色資源的開發、保護、利用具有整體性,渝中區各部門密切合作,統籌規劃,共同挖掘特有的在地紅色資源轉化為思政課資源,讓紅色革命歷史充分進教材、進頭腦,使師生有效汲取革命傳統的精神實質。組織家長每學期與學生“共上一堂思政課”“共走一段革命路”“共頌一首紅岩魂”,每年度開展“步量重慶——重走紅岩路”“我和祖國一起成長郵票首日封”等家校社共育活動40余場。

多元隊伍協同共建。通過吸納殘奧會冠軍廖克力、90多歲老黨員劉振福等榜樣人物、優秀黨員、退役老兵以及思政課志願者50余人,組成“行走的思政課”輔導員隊伍,現場講授科學理論、先進事跡、國防知識等,以言傳身教推動薪火相傳。

資源整合協同。與區委黨史研究室在29中聯合創建渝中區青少年黨史教育館,指導巴蜀小學打造巴蜀教育文化歷史陳列館……多部門協同打造“行走的思政課”,實現區內5萬多名中小學生全員參與。整合課程資源,統籌區域“行走的思政課”和各校園特色德育實踐品牌、案例,打造高質量的“大思政課”教材體系。整合青少年活動中心、山城老年大學、社區新時代文明實踐站、老街文化公益發展中心等轄區社會單位資源,將公共文化空間納入“思政大課堂”,引導更多社會資源參與思政教育,匯集全社會育人“大能量”,形成良好的育人生態。(晏紅霞、劉敏)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量