大道如虹 十年致遠:重慶大學“絲路畫卷”將再添新筆

“十周年”“首屆”兩個關鍵詞足以見得大會的重要性——由科技部、中國科學院、中國工程院、中國科協、重慶市人民政府和四川省人民政府共同主辦的首屆“一帶一路”科技交流大會將於11月6日至7日在重慶舉行。

而作為堅持扎根巴渝大地辦學,始終以先鋒姿態,主動融入國家和地區發展大局的“雙一流”建設高校——重慶大學也將在本次大會上踐行使命擔當,在“絲路畫卷”上再譜華章,賡續“重大”作為。

牽頭共話信息時代科研范式變革

11月7日上午,由重慶大學承辦,作為首屆“一帶一路”科技交流大會的重要活動之一的“信息時代科研范式變革圓桌會議”將在重慶悅來國際會議中心舉行,來自白俄羅斯、南非、文萊、馬來西亞、摩洛哥等“一帶一路”共建國家高校校長以及香港大學、哈爾濱工業大學、大連理工大學、北京理工大學在內的國內高校校長將共聚一堂,進行“高峰對話”。

信息時代科研范式變革圓桌會議資料圖。重慶大學供圖

在新一輪科技革命和產業變革的背景下,顛覆性技術、前瞻性技術、引領性技術不斷涌現,全球科技創新進入密集活躍的時期,科技創新成為引領社會發展的核心驅動力,科學研究進入數據密集型的第四范式。如何變革科研范式,轉變科研思維和行為組織方式,促進高校在信息時代條件下,打破學科界限,開展傳統學科與信息學科、基礎學科及新興學科交叉融合。與會嘉賓將在以“人工智能引領科研范式變革”“新科研范式下的國際交流合作”為主題的兩場圓桌會議中,共同探討“一帶一路”高校科技創新合作工作的新思路、新路徑。

發起成立全球大學科技聯盟(iUNRC)

11月7日下午,為深化落實“一帶一路”科技交流大會和信息時代科研范式變革圓桌會議成果,重慶大學將發起成立“一帶一路”全球大學科技聯盟(iUNRC)。

“一帶一路”全球大學科技聯盟(iUNRC)會議資料圖。重慶大學供圖

一直以來,重慶大學始終秉持“研究學術、造就人才、佑啟鄉邦、振導社會”的辦學宗旨,勇擔“國家隊”使命,將服務國家重大戰略和地方發展放在學校工作的重要位置。

進入新時代,重慶大學立足新發展階段,貫徹新發展理念,服務構建新發展格局,聚焦“四個面向”,不斷深化科研范式變革,著力推進有組織、體系化的科研攻關,加快建設超瞬態實驗大科學裝置,高質量建設重慶大學科學中心,積極匯聚各類高質量創新資源,聚力打造服務高水平科技自立自強的戰略科技力量。此次發起成立“一帶一路”全球大學科技聯盟(iUNRC),將構建“一帶一路”常態化科技交流機制,匯聚更廣泛的全球大學科技資源,服務“一帶一路”科技創新與合作需求。

十年,“一帶一路”建設中的“重大”作為

這十年,重慶大學全面落實與“一帶一路”共建國家的教育合作,大力推進人才培養,積極擴大對外合作交流。推進國際協同創新,加快國際化辦學進程,持續拓展學校國際化廣度和深度,打造國際合作交流的國際化平台,進一步搭建起重慶與“一帶一路”共建國家的橋梁。

以研究合作為基礎,推動教育交流互通。重慶大學以優勢學科為支點,牽頭組建並持續推進“綠色建筑與人居環境營造國際合作聯合實驗室”“輕合金材料國際合作聯合實驗室”建設,共建“中意創新產業園”“重慶大學韓國電子部品研究院技術合作平台”,構建產學研協同創新合作機制,保持教育合作暢通。

以人才培養為支撐,推進教育成果共享。重慶大學堅持來華留學與出國留學並重,落實“絲綢之路”教育行動留學推進計劃,每年設立專項校際交流專項經費,重點資助“一帶一路”共建國家學生來校學習。目前已與13個共建國家的40所行業頂級、國內一流高校建立良好合作關系,著力促進學術成果合作共享。

積極實施高端外專項目,著力推動引智成果轉化。近3年,重慶大學共獲批與“一帶一路”共建國家外專合作項目5個,與來委內瑞拉、智利、土耳其、布隆迪等“一帶一路”共建國家的23名外專開展合作研究,深化了與“一帶一路”共建國家高校的科技創新合作。

十年,行走在“一帶一路”上的“重大人”

“將深化‘一帶一路’共建教育合作寫入《一流大學建設高校建設方案》和《重慶大學‘十四五’國際化專項規劃》中,作為‘雙一流’建設和‘十四五’的重點任務。”這是重慶大學以服務國家戰略和地方發展為己任的鮮明旗幟。十年來,“重大人”在“絲路畫卷”上“妙筆生花”,結出累累碩果。

在新加坡,重慶大學土木工程學院教授楊波團隊聯合新加坡政府JTC Corporation、新加坡理工大學SIT、新加坡WOH HUP建筑公司、新加坡結構鋼制造商TTJ Design And Engineering,針對工業及商業建筑的碳排放進行深入研究,開發出高性能預制鋼混凝土復合梁(HPCB)系統。據介紹,與傳統鋼混凝土組合梁相比,該系統成果可減少碳排放量25%以上,並且節約總成本10%以上,並且對超荷或大跨結構時,使用預先設計的高性能HPCB可以最大化其優勢。

高性能預制鋼混凝土復合梁(HPCB)項目資料圖。重慶大學供圖

在越南,從海上風電集群到陸地輕軌縱線,都有重慶大學科研成果的種子。2021年11月6日,越南首條城市輕軌項目——越南河內“吉靈-河東”輕軌正式移交並投入運營,標志著成套中國城市輕軌“走出去”取得重大突破。重慶大學劉漢龍團隊自主開發研制的軟基加固專利技術——PCC樁技術,通過國際技術授權應用於該項目前期建設。201年6月至2022年5月,重慶大學土木工程學院、中國電建江西省電力設計院結合越南Ca Mau(金甌)省當地產業發展情況和海洋、水文、地質條件,提出海上風電機組高承台樁基礎結構精細化高效設計方法,應用於越南金甌海上風電場(共40余台機組)。

越南Ca Mau(金甌)海上風電場。重慶大學供圖

在埃及,重慶大學作為項目牽頭的聯合科研成果“高比例可再生能源電力系統運行可靠性智能化評估與優化平台”已服務於我國能源發展戰略和“一帶一路”倡議,為實現中埃兩國乃至全球高比例可再生能源電力系統安全可靠運行的共同目標提供技術支撐。

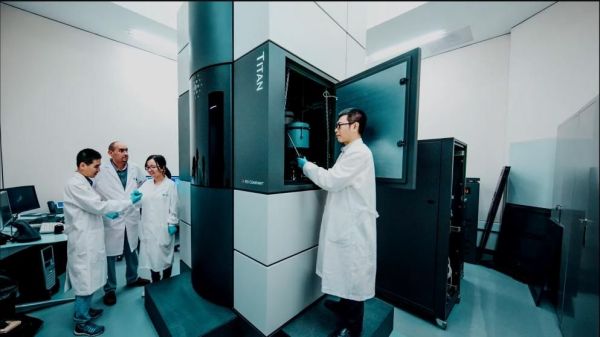

在沙特,重慶大學跨尺度多孔材料研究中心在張大梁和劉玲梅兩位教授的科研團隊帶領下,與沙特阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)展開緊密科研合作,專注於開發新型電子顯微鏡技術以及運用這一技術解析復雜多孔材料的空間結構和理化性質。KAUST、浙江工業大學和重慶大學成功獲批國家重點研發計劃“政府間國際科技創新合作”重點專項——“中國—沙特阿拉伯先進材料微尺度結構工程聯合實驗室”項目。

先進材料微尺度結構工程聯合實驗室。重慶大學供圖

在泰國,重慶大學能源與動力工程學院廖強教授團隊牽頭與泰國孔敬大學Reungsang教授研究團隊、塔信大學O-Thong博士研究團隊和宋卡王子大學Kongjan博士研究團隊合作,結合中泰雙方研究基礎和優勢特色,於2015年-至2020年共同開展太陽能水熱水解及生化轉化耦合制取微藻生物燃料系統集成的研究,攻克變物性微藻漿液水熱水解速率及產物與后續厭氧發酵環境不匹配的難題,構建了微藻水熱預處理與厭氧發酵耦合制取生物燃料系統,實現太陽能驅動的藻基清潔生物燃料的生產。

微藻水熱預處理與厭氧發酵耦合制取生物燃料系統。重慶大學供圖

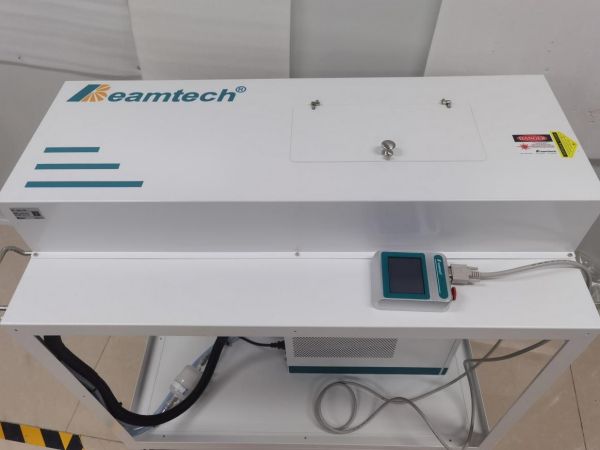

回溯這十年,早在2014年,在中國工程院院士、重慶大學原校長周緒紅團隊教授白涌滔的牽頭下,重慶大學就與委內瑞拉、智利、土耳其、布隆迪等“一帶一路”共建國展開高水平科研合作,並取得了具有國際領域影響力的創新成果——鋼結構疲勞壽命預測算法與重頻脈沖激光強化系統。該合作成果圍繞未來極端環境下鋼結構工程的疲勞損傷問題,解決了鋼結構宏觀疲勞損傷力學理論及其高效算法(與傳統算法相比提升90倍以上)、裂紋萌生定位、高-低周疲勞模型建立及非增材式疲勞性能調控提升等關鍵瓶頸問題。

鋼結構疲勞壽命預測算法與重頻脈沖激光強化系統。重慶大學供圖

而最近一次,是今年10月27日上午,重慶大學溧陽智慧城市研究院與波蘭格但斯克工業大學簽約備忘錄,根據合作備忘錄,雙方將共同推動成立“中波污水深度處理與資源化研究中心(Sino-Polish Research Center For Advanced Wastewater Treatment and Resource Recovery, SPRC-AWTRR)”,針對廢水處理和資源回收技術的開發創新和技術裝備成果的實際應用開展合作研究。

重慶大學科學技術發展研究院相關負責人介紹,本次大會即是重慶大學響應“一帶一路”倡議的階段性回顧,也是一個序章。下階段,重慶大學將立足育人使命,為推動共建“一帶一路”進入高質量發展的新階段貢獻更堅實的重大力量。(林果)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量