三維導航+機器人“精准排雷” 切除9毫米高危肺結節

人民網重慶5月12日電 近日,重慶醫科大學附屬大學城醫院(以下簡稱“重醫附屬大學城醫院”)胸外科譚群友團隊為一名61歲肺結節患者順利實施機器人輔助精准切除術,手術創新融合“流域法”與“免管化”技術,患者手術結束,麻醉蘇醒后便可下床活動。

王芳蘭(化名)體檢胸部CT查出肺部5毫米小結節,經一年隨訪結節增大至9毫米左右且實性成分增加。考慮腫瘤性病變可能性大,醫生建議手術治療。但CT三維重建顯示,結節位置刁鑽,手術難度大,可能需要對肺段甚至肺葉進行切除。

“聽說我院胸外科採用系列先進技術,可以實現肺結節的精准切除,患者便專程來就診。”胸外科主任譚群友介紹道,他結合臨床指征,擬定免氣管插管機器人輔助流域法手術切除肺結節。

運用創新流域法,在血管叢中精准“拆彈”

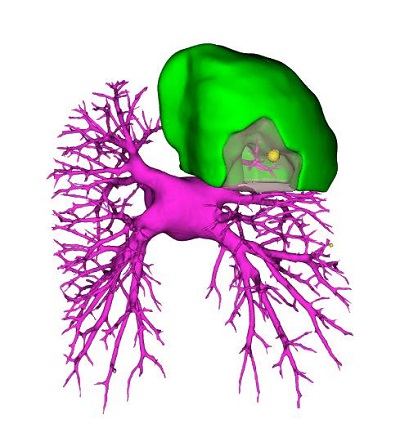

為了精准定位病灶,重醫附屬大學城醫院胸外科團隊在術前對王芳蘭的肺部進行了三維重建,將錯綜復雜的肺部結構轉化為動態立體模型,發現結節位置正好處於一處小靜脈血管引流的區域中間,就像是藏匿在立交橋樞紐中的微小目標。

通過三維重建技術鎖定病灶(黃色圓圈)。重醫附屬大學城醫院供圖

“肺部遍布眾多細小血管,當肺結節與血管‘糾纏共生’時,傳統肺段切除方法不但手術操作復雜,而且可能會犧牲部分健康的肺組織。這次我們應用一項新技術,會將這樣的傷害降到最低,實現真正的‘精准切除’。”譚群友介紹,這項名為“流域法”的新技術全稱為“流域法精准肺段切除術”,無需術前穿刺,便能實現無創定位和精准定位。

術中找出穿過結節的靜脈血管並阻斷,使其流域內血液瘀滯。隨后,向患者體內注射熒光劑吲哚菁綠,在熒光成像系統下,被阻斷血管引流的范圍不顯現熒光,結節被精准定位,熒光明暗交界處形成天然的手術切割線,如同用熒光筆標記出切除范圍。

“肺血管系統如同江河流域,流域法通過CT三維重建影像精准鎖定病灶所屬‘支流’,手術可精准切除目標區域,最大限度保護健康肺組織。”譚群友解釋,這也是該技術為何被稱為“流域法”的原因。

手術機器人加持,超微創完整切除病變

手術當天,譚群友操縱達芬奇機器人手術系統,在其放大立體的高清視野、靈活穩定的機械臂加持下,手術很快順利完成。根據術中冰凍、術后病理結果,王芳蘭被確診為微浸潤腺癌,手術及時地拆除了她體內的“地雷”。

譚群友已順利完成機器人手術近3200例。作為達芬奇機器人手術中國胸外科臨床教學示范中心負責人,譚群友介紹道,“達芬奇手術機器人很好地解決了我們外科醫生最需要的‘眼’和‘手’兩個問題。它具有裸眼3D立體腔鏡視野,可顯示光學放大10倍的高清圖像,手術醫生看得更為清晰。它超越人手的靈活機械臂系統,能在狹小的空間內完成精准操作,手術操作更穩定、更便捷。與傳統腔鏡手術相比,機器人手術的安全性、微創性都大為提高,手術時間更短,術中出血更少,病灶切除更干淨徹底,患者術后恢復更快。”

譚群友為患者實施機器人手術。重醫附屬大學城醫院供圖

術中、術后均無需插管,提高患者舒適感

值得一提的是,此次手術還實現了完全“免管化”,即免插氣管插管、免尿管、免胸腔引流管。

傳統胸科手術需實施氣管插管,並在呼吸機的輔助下完成。然而,氣管導管插入不僅可能導致患者出現喉頭、聲帶損傷,術后患者經常發生聲音嘶啞,長期刺激性咳嗽。而此次手術隻在患者口腔內置入喉罩,不用氣管插管,避免了氣管插管相關並發症。此外,由於手術創傷小、手術時間短,在術中、術后也未插入尿管和胸腔引流管。“患者擺脫了多種管道的束縛,不但術后即可下床活動,而且不用再忍受各種插管痛苦,有效提高患者術后舒適感,加速康復。”譚群友補充道。

“我們綜合採用流域法、機器人手術和免管這三項技術,分別實現了肺結節手術的精准化、微創化與舒適化,達到快速康復的最佳效果。越來越多的患者享受到了先進技術的福利。”譚群友講道。

最后,譚群友提醒,肺結節只是醫學影像上的描述結果,並不是一種特定的疾病,其中大部分肺結節都是良性的。但如果經過一定時間隨訪觀察后發現結節增大,且出現惡性征象,則需要盡早接受外科微創手術治療。同時肺結節重在預防和早篩,公眾在日常生活中應避免吸煙及粉塵暴露,40歲以上高危人群應定期進行低劑量CT篩查。若發現肺結節增長或形態異常,需及時前往胸外科門診評估干預,實現早篩查早干預早康復。(胡虹、施懿)

分享讓更多人看到

本網專稿

- 人民網與重慶文化旅游集團聯合舉辦主題黨日活動

- 人民網與重慶文化旅游集團通過視頻連線的方式,聯合舉辦“跟著總書記讀好書”主題黨日活動。鄒樂攝 人民網重慶5月22日電 (記者劉政寧)5月22日上午,人民網與重慶文化旅游集團通過視頻連線的方式,聯合舉辦“跟著總書記讀好書”主題黨日活動。…

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量