“龍跡”頻現

看重慶如何打造“侏羅紀+白堊紀公園”

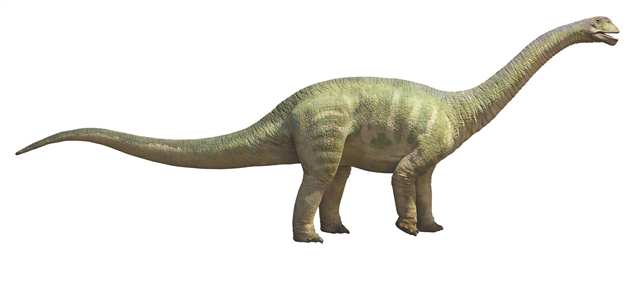

朐忍渝州龍復原圖。(雲陽縣委宣傳部供圖)

6月19日,黔江被確認為目前我國西南地區唯一的白堊紀恐龍化石集群埋藏地。而就在今年4月,雲陽正式獲批聯合國教科文組織世界地質公園稱號,其長達18.2公裡的“世界恐龍化石長城”和世界最大的侏羅紀單體恐龍化石牆,填補了世界恐龍演化序列的空白。

“恐龍”為何會在重慶扎堆?重慶又該如何利用好恐龍化石這一特色資源?6月19日,記者採訪了市規劃自然資源局、重慶古生物研究院相關負責人。

億萬年前

重慶是恐龍舒適的家

“重慶號稱‘恐龍脊背上的城市’並非偶然。中生代的重慶對恐龍來說非常宜居。”重慶古生物研究院相關負責人介紹,從約2億年前的侏羅紀早期到約6600萬年前的白堊紀末期,重慶的內陸盆地發生了地質演化,先后經歷了深湖、淺湖、河流、湖泛盆地等環境。

這一時期,重慶氣候溫暖濕潤、生態環境適宜,植食性恐龍和肉食性恐龍可以獲得豐富的食物來源,恐龍也因此在當時的重慶繁衍生息。

近年來,重慶先后發現長生黔江龍、亞洲古奔龍、朐忍渝州龍等新屬種恐龍,堪稱“龍跡”頻現。

重慶不僅恐龍化石多,其他古生物化石也多。市規劃自然資源局黨組書記、局長扈萬泰介紹,重慶是全國古生物化石最為豐富的15個省市之一,是古生物化石發掘保護、活化利用的“聚寶盆”。

目前,全市已查明444個化石產地,古生物化石種類包括恐龍類、水生爬行類、魚類、高等植物等,幾乎涵蓋所有古生物主要門類。全市共劃定8個化石集中產地、覆蓋1764平方公裡,劃分世界級化石產地3個、國家級化石產地10個、省級化石產地62個。

多方接力

讓恐龍化石“重見天日”

重慶近年來“龍跡”頻現,背后是多方的合力和心血。

以黔江恐龍化石保護發掘為例,早在2018年,市規劃自然資源局就首次實施“重慶市黔江區正陽鎮白堊紀恐龍化石資源調查評價”專項古生物工作。

2021年,市規劃自然資源局系統部署專項古生物工作,針對區域恐龍化石開展一系列調查、勘查、保護以及研究工作。2023年4月,市規劃自然資源局向自然資源部申報黔江恐龍化石搶救性發掘工作。2023年6月,自然資源部批准搶救性發掘,發掘時間為2023年6月至2026年6月。

重慶古生物研究院相關負責人介紹,搶救性保護工作對大量化石進行了發掘與修理,同時針對關聯埋藏且完整度較高的化石設立了原址保護措施。所有採集標本已全部完成轉移入庫,建立了登記台賬和數據庫標本登記表,對入庫化石進行了妥善保護。此外,團隊還完成了包括西南地區首個鴨嘴龍類和巨龍類在內的一批重要恐龍化石標本的修復工作,為后續的研究與展示奠定了基礎。

未來,隨著重慶逐步推進恐龍科普、恐龍科技創新、恐龍科技文化旅游發展等領域的工作,更多的恐龍化石會一一亮相,且有望通過VR、AR等方式“活起來”,為市民游客提供更豐富的科普體驗。

做好規劃

讓化石發揮“兩種價值”

重慶的恐龍化石,不僅具有巨大的學術價值,其社會經濟效益也不可小覷。

重慶古生物研究院相關負責人介紹,黔江恐龍化石群具備全球稀缺性。作為中國西南地區唯一的白堊紀恐龍實體骨骼化石集群,黔江恐龍化石群填補了西南地區晚白堊世恐龍研究的空白,尤其是鴨嘴龍類新屬種“長生黔江龍”的發現,首次証實恐龍從北向南的遷徙演化路徑,與蒙古、北美同期化石群形成關鍵對比,為研究鴨嘴龍類早期演化及晚白堊世東亞恐龍動物群的交流提供了關鍵証據。

不僅如此,黔江恐龍化石群還是罕見的城市恐龍化石群,位於城市建成區邊緣,兼具科研便利性與文旅開發優勢﹔化石保存狀態極佳,多為原地埋藏的關聯骨骼,是研究恐龍行為、埋藏學及古氣候的“天然實驗室”。

下一步,市規劃自然資源局將編制好全市古生物化石保護和利用規劃,銜接國土空間規劃,做好包括恐龍化石在內的古生物化石資源等遺址保護、空間規劃和要素保障。同時,以重慶古生物研究院為龍頭,聯動國際國內高水平古生物領域專家學者,推動重慶成為國家級乃至國際級古生物研究高地。

此外,市規劃自然資源局還將開展化石產地綜合研究,探索恐龍動物群的系統演化、化石埋藏沉積環境及其古生態特征。在保護和研究的基礎上,積極支持黔江恐龍化石資源的合理開發和利用,讓恐龍化石賦能地方經濟社會發展,並綜合已有成果,多維度、多方式、多手段展示宣傳重慶,呈現“恐龍脊背上的城市”的精彩。(新重慶-重慶日報記者 申曉佳)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量