敢換能換會換 重慶工業設備更新跑出“加速度”

今年完成技改項目1500個以上,2027年規上工業企業數字化改造全覆蓋

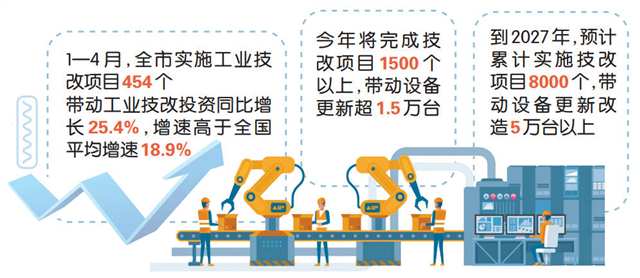

今年以來,全國工業領域新一輪大規模設備更新有序推進。其中,重慶提出今年完成技改項目1500個以上,帶動設備更新超1.5萬台,預計到2027年累計實施技改項目8000個,帶動設備更新改造5萬台以上,實現規模以上工業企業數字化改造全覆蓋。

推動工業領域大規模設備更新和技術改造,企業是主角,核心任務是帶動企業“敢換、能換、會換”。其中,數字化升級成為提升企業智能制造水平關鍵一環,不少渝企投身數字化改造,實現生產流程自動化、智能化,帶動生產效率提升。

據統計,今年1—4月,我市實施工業技改項目454個,帶動工業技改投資同比增長25.4%,高於全國平均增速18.9個百分點。

工業設備更新和技改實現“單點突破,全線激活”

在位於南岸區的重慶美心集團生產車間,技術人員最近正在對各條生產線上的生產數據記錄儀進行調試。

“今年,我們首次將空氣壓縮機的耗能納入節能監測范圍。”美心集團技術中心主任王萬貴介紹,作為門類制造傳統產業企業,夏季往往是生產能耗高峰期,特別是空氣壓縮機用電量一度佔整個廠區用電量的近15%。廠區的空壓機設備更新優化后,耗能下降近20%,每年可節約120萬度電,減排二氧化碳近950噸。

像這樣推動設備更新助力提質增效的案例,還有很多。比如,重慶國際復合材料公司去年淘汰250多套老舊設備,引入智能制造技術,帶動生產設備數控化率提升20%,產能提升45%。

“受設備老舊、工藝技術落后等因素制約,傳統產業長期生產效率較低,產能受限。加快設備更新,推動生產方式根本性變革,從源頭上改變了傳統產業發展路徑。”市經濟信息委負責人表示,工業生產設備更新和技術改造不僅是新老設備的簡單替換,還包括在改造中注入“數字化基因”。目前,我市不少開展設備更新改造的企業,都把主攻方向瞄准“數字化、智能化”轉型。

隨著“33618”現代制造業集群體系建設縱深推進,我市已在工業設備更新及技術改造上實現了“單點突破,全線激活”。例如在汽車產業,目前全市集聚了19家整車企業和1200多家規模以上零部件企業,全鏈條設備更新促進了工藝革新和產業迭代,實現“從單台設備到一條生產線,再到產業集群”的整體躍升。

“四側推動四鏈”破解設備“更新難”

對企業而言,實施技改面臨“成本、技術、收益”三重挑戰。成本方面,高端設備價格不菲﹔技術層面,由於行業技術迭代快,可能新添設備還沒回本,就因為技術落后再度面臨被淘汰﹔收益上,市場內卷且波動頻繁,可能企業難以實現預期利潤。

企業的焦慮,就是政策的靶心。去年以來,我市接連出台《重慶市推動工業領域大規模設備更新和技術改造實施方案》《重慶市金融支持制造業高質量發展十五條政策措施》《重慶市支持制造業穩增長促轉型提能級政策措施》等惠企政策,從財政、金融、人才保障等多方面入手,真金白銀助力企業設備“上新”。

在長壽區,多個政府部門聯合成立“推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作專班”,通過專題培訓、入企宣傳等方式,將惠企政策傳遞到企業。

萬州區則由經信部門牽頭開展技術改造與設備更新需求“掃街”摸排,建立動態化技改項目儲備庫,指導企業用足用好各級政策。

聚焦工業領域大規模設備更新,重慶稅務部門運用稅收大數據梳理出一批相關經營主體,通過線上稅企互動平台精准推送稅收優惠政策。

針對企業融資需求,我市不少金融機構推出“設備更新貸”“專精特新信用貸”等信貸產品,為企業化解融資難題。此外,超長期特別國債也發揮了重要作用。

市統計局數據顯示,今年1—5月,全市工業投資增長12.2%,包括工業設備投資、工業技改投資和規上工業增加值等多項指標均呈增長態勢。

市經濟信息委負責人表示,正是政府側、社會側、產業側、企業側“四側”協同,推動創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈“四鏈”融合,逐步破解了產業轉型升級中的設備更新難題,帶動全市制造業高質量發展。

設備更新推動生產力要素“基因重組”

行業專家建言,推動工業設備更新的理想狀態,是讓企業“一家換”帶動產業“一片活”。

“重慶可通過工業設備更新,引導推動產業協同發展,以此提升設備更新綜合效益。”制造強國建設戰略咨詢委員會副秘書長曾建平表示,當前重慶正在建設“產業大腦+未來工廠”,應充分用好“產業大腦”這一數字化優勢,讓企業通過“實打實”的生產數據來研判設備更新進程。

曾建平認為,設備更新不是簡單的設備更替,而是技術能力提升和人才體系完善的系統性工程。他建議重慶可分門別類實施不同行業的一線技工定向培訓,讓他們從單純的設備操作者轉變為懂工藝、能優化的專業技術人才。在工業設備更新中,要防止“低端產能重復更新”現象,避免陷入“換設備卻不提質增效”怪圈,避免“新興產業配套空心化”問題,在推動企業更新設備的同時,加大工業軟件研發力度,強化本地零部件配套,杜絕“高端設備孤島現象”。

“不少企業認為,推動工業設備更新實施智能制造,就是建立自動化生產線,然而這只是智能制造初級階段。”中國工程院院士譚建榮表示,在工業設備更新中推動制造業產業鏈供應鏈融合發展,培育壯大數控機床、數控車銑等“工業母機”產業規模形成新質生產力,將是一條重要路徑。目前,我國已是全球“工業母機”第一生產及消費國,“工業母機”市場規模達到千億元級。要推動裝備制造業創新發展,可聚焦“工業母機”產品制造研發環節進行突破,加大力度促進“工業母機”產需雙方“結對攻關”,讓更多裝備制造業產品實現“能用—耐用—好用”的升級。

可以預見,接下來我國工業領域將在“設備更新”的推動下,經歷一場生產力要素“基因重組”,而隨著我市“33618”現代制造業集群體系建設持續推進,設備更新和技術改造將成為全市工業企業的“集體行動”,對於推動產業結構升級、提升區域綜合實力意義重大。(新重慶-重慶日報記者 夏元)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量