我是列车,我有两对环形的“翅膀”

重理工研发的气动悬浮列车相关成果已在现实中转化应用

重庆理工大学汽车空气动力学——声学风洞中心,赖晨光(左二)为学生讲解气动悬浮列车的示意模型。记者 谢智强 摄/视觉重庆

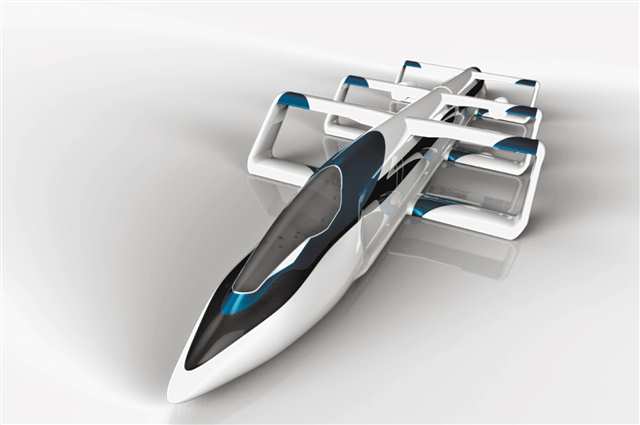

采用“环形翼”的气动悬浮列车效果图。(受访者供图)

像高铁一样拥有“子弹头”,像飞机一样长着“翅膀”,时速可达500公里……这种新型地面列车,或许在不久的将来就会出现在我们的生活中。

这种地面列车,名为气动悬浮列车,由中日团队合作研制。其中的中方参与者,就是重庆理工大学车辆工程学院赖晨光教授团队。

尽管气动悬浮列车“梦想照进现实”还有待时日,但基于这一项目开发的相关成果已经率先走出了实验室,在现实中转化应用、大显身手。

近日,记者走进重庆理工大学进行了探访。

“环形翼”提高列车运输效能

在重庆理工大学汽车空气动力学——声学风洞中心,记者见到了气动悬浮列车的示意模型。它的主体看上去跟高铁相似,但多了两对环形的“翅膀”和推进器。仿佛一按按钮,它就会瞬间启动,载着乘客起飞,直达目的地。

“这是我们和国外团队联合研发的气动悬浮列车,它作为一种创新型地面交通运输系统,利用了仿生学的原理,将地面效应应用到交通系统的开发中。”赖晨光介绍,它的设计灵感来源于一种名为信天翁的鸟。这种鸟在迁徙时,每进食一次能持续飞行1500公里,具有惊人的“燃效比”。

为什么这么高?研究人员发现,这是一种特定条件下的地面效应。

赖晨光解释,简单地说,就是当鸟的翅膀在接近地面或者水面时,会产生升力急剧增加、阻力减小的现象,甚至不必扇动翅膀,就能够支撑身体的重量飞行。离地面越近,升力就越大。

而气动悬浮列车这一概念,最早由日本一位教授提出,第一代、第二代样车试制及实车试验已经在日本完成,并实现样车的贴地悬浮飞行,验证了项目的可行性。

2004年,赖晨光在吉林大学任教时就接触并参与这一项目,并于2007年赴日本深度参与项目。2011年加入重庆理工大学后,他又组建团队继续开展国际合作研究。

“气动悬浮列车行驶迅速安全,可以实现无人驾驶,结合了飞机和列车的优点,能获得极大的燃效比。”赖晨光说,试验验证,其运载经济效率为磁悬浮列车的6倍、高铁的2.8倍、飞机的1.3倍,具有巨大的发展潜力。

“环形翼的设计构想是我们提出的,并进行了验证,使列车的空气动力性能得到大幅提高。”他表示,在相同占地面积、轨道宽度的情况下,列车运输效能提高了30%至40%。

自主开发出智能优化工具箱

在最初的设计中,气动悬浮列车的车翼与飞机机翼相似,是一对尾端加装了竖直小翼的水平翼。在试验过程中,他们发现列车行驶时,车翼后方会产生不稳定气流,使列车在行驶中的平稳性受到影响。

为此,中方团队提出了环形翼的设计构想。“环形翼是在车身周围形成一个框状的翼结构。这个框的上下翼并不在同一垂直平面上,而是上翼稍微向车尾倾斜。”赖晨光说。

他解释,大气边界层中最接近地表面部分的气流运动状态,被称为近地面流场。由于受到多种因素影响,如风速、风向、温度层结、地面粗糙度等,气流运动状态十分复杂。如何在复杂流动系统中对环形翼结构进行优化?在研究过程中,团队遇到了不小的难题。

“为了寻找最优解,我们最初采用传统的优化工具,却发现效率很低。”赖晨光介绍,为此他们决定自主开发,从设计、采样、仿真、优化到模型建构、数据挖掘等,并在国内首次提出将AI智能优化技术用于交通工具空气动力学的开发中,在效率大幅提高的同时,数据精度进一步优化。

“这也算是‘意外收获’。”赖晨光说,从本质上来讲,它是一款通用的优化工具,虽是基于空气动力学研究开发的,但它也可以用在轻量化、结构强度、成本控制等很多研究领域。

随后,他们针对工具的适应性进一步开发,最终形成了具有自主知识产权的多目标智能优化工具箱Vaeopy。

围绕企业需求进行研发

气动悬浮列车虽然没有进入商业化运行,但赖晨光团队的研究成果,已经在相关领域实现了转化应用。

“比如,我们把智能优化工具箱应用到了汽车的空气动力学研究中,围绕企业的实际需求进行产品开发。”赖晨光说。

当前,在汽车空气动力学开发过程中,整车厂面临的最大一个问题就是车型开发效率的问题。由于汽车行业竞争日趋激烈,整车厂往往要求车型迭代速度快,对车型开发效率要求非常高。

“早一个月推出一款新车型,跟晚一个月相比,结果可能完全不一样。”他坦言,采用智能优化工具箱,可以实现优化进度和效率的极大提升。

为此,项目团队围绕企业研发和生产需求,深入开展汽车空气动力学性能开发与优化研究,主持完成了包括金康动力、东风小康、宗申、中车集团、嘉陵等企业多款车型和零部件的空气动力学开发项目,与中国汽研联合承担了包括上汽、东风、广汽、吉利、江铃等汽车企业10余款车型的整车空气动力学开发项目,在企业产品开发中发挥了重要作用。

值得一提的是,团队还与部分车企达成了深度合作。“比亚迪专门成立了一个20多人的开发团队,由我们的一名博士研究生牵头,把智能优化工具箱集成到企业汽车空气动力学开发流程中,并对整个开发体系进行了系统重构,实现了全流程自动化。”赖晨光表示。

除了空气动力学开发,目前,团队正在尝试将智能优化工具箱应用于热管理优化中,包括一些高功率芯片、控制器等,为其寻找最优的散热途径和散热结构设计,让智能优化工具箱在推动汽车行业发展中发挥更大的价值。目前,已有多家企业表示出强烈合作意愿。(新重庆-重庆日报首席记者 张亦筑)

分享让更多人看到

本网专稿

- 院士专家齐聚 共商超大城市自然灾害精准防御新路

- 人民网重庆4月9日电 (刘政宁、姚於)作为集大城市、大农村、大山区、大库区于一体的超大型城市,重庆市如何更好地防范极端天气、洪灾、地灾等自然灾害?4月8日,重庆市气象局举行致灾天气数智融合预报预警重点实验室学术工作会议,并通报介绍了致灾天气数智融合预报预警重点实验室建设相关情况。 本次活动中,中国科学院院士、南京大学教授谈哲敏,中国工程院院士、国防科技大学教授宋君强,以及来自北京大学、清华大学、中国科学院大气物理研究所、中国气象局地球系统数值预报中心的专家齐聚重庆。…

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量