三维导航+机器人“精准排雷” 切除9毫米高危肺结节

人民网重庆5月12日电 近日,重庆医科大学附属大学城医院(以下简称“重医附属大学城医院”)胸外科谭群友团队为一名61岁肺结节患者顺利实施机器人辅助精准切除术,手术创新融合“流域法”与“免管化”技术,患者手术结束,麻醉苏醒后便可下床活动。

王芳兰(化名)体检胸部CT查出肺部5毫米小结节,经一年随访结节增大至9毫米左右且实性成分增加。考虑肿瘤性病变可能性大,医生建议手术治疗。但CT三维重建显示,结节位置刁钻,手术难度大,可能需要对肺段甚至肺叶进行切除。

“听说我院胸外科采用系列先进技术,可以实现肺结节的精准切除,患者便专程来就诊。”胸外科主任谭群友介绍道,他结合临床指征,拟定免气管插管机器人辅助流域法手术切除肺结节。

运用创新流域法,在血管丛中精准“拆弹”

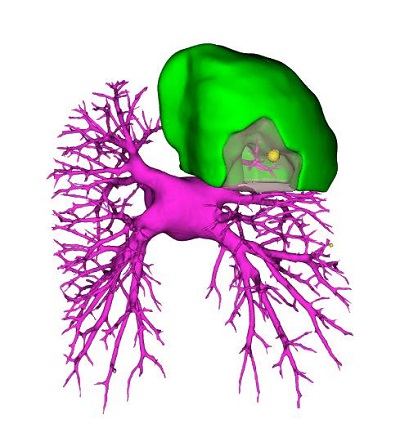

为了精准定位病灶,重医附属大学城医院胸外科团队在术前对王芳兰的肺部进行了三维重建,将错综复杂的肺部结构转化为动态立体模型,发现结节位置正好处于一处小静脉血管引流的区域中间,就像是藏匿在立交桥枢纽中的微小目标。

通过三维重建技术锁定病灶(黄色圆圈)。重医附属大学城医院供图

“肺部遍布众多细小血管,当肺结节与血管‘纠缠共生’时,传统肺段切除方法不但手术操作复杂,而且可能会牺牲部分健康的肺组织。这次我们应用一项新技术,会将这样的伤害降到最低,实现真正的‘精准切除’。”谭群友介绍,这项名为“流域法”的新技术全称为“流域法精准肺段切除术”,无需术前穿刺,便能实现无创定位和精准定位。

术中找出穿过结节的静脉血管并阻断,使其流域内血液瘀滞。随后,向患者体内注射荧光剂吲哚菁绿,在荧光成像系统下,被阻断血管引流的范围不显现荧光,结节被精准定位,荧光明暗交界处形成天然的手术切割线,如同用荧光笔标记出切除范围。

“肺血管系统如同江河流域,流域法通过CT三维重建影像精准锁定病灶所属‘支流’,手术可精准切除目标区域,最大限度保护健康肺组织。”谭群友解释,这也是该技术为何被称为“流域法”的原因。

手术机器人加持,超微创完整切除病变

手术当天,谭群友操纵达芬奇机器人手术系统,在其放大立体的高清视野、灵活稳定的机械臂加持下,手术很快顺利完成。根据术中冰冻、术后病理结果,王芳兰被确诊为微浸润腺癌,手术及时地拆除了她体内的“地雷”。

谭群友已顺利完成机器人手术近3200例。作为达芬奇机器人手术中国胸外科临床教学示范中心负责人,谭群友介绍道,“达芬奇手术机器人很好地解决了我们外科医生最需要的‘眼’和‘手’两个问题。它具有裸眼3D立体腔镜视野,可显示光学放大10倍的高清图像,手术医生看得更为清晰。它超越人手的灵活机械臂系统,能在狭小的空间内完成精准操作,手术操作更稳定、更便捷。与传统腔镜手术相比,机器人手术的安全性、微创性都大为提高,手术时间更短,术中出血更少,病灶切除更干净彻底,患者术后恢复更快。”

谭群友为患者实施机器人手术。重医附属大学城医院供图

术中、术后均无需插管,提高患者舒适感

值得一提的是,此次手术还实现了完全“免管化”,即免插气管插管、免尿管、免胸腔引流管。

传统胸科手术需实施气管插管,并在呼吸机的辅助下完成。然而,气管导管插入不仅可能导致患者出现喉头、声带损伤,术后患者经常发生声音嘶哑,长期刺激性咳嗽。而此次手术只在患者口腔内置入喉罩,不用气管插管,避免了气管插管相关并发症。此外,由于手术创伤小、手术时间短,在术中、术后也未插入尿管和胸腔引流管。“患者摆脱了多种管道的束缚,不但术后即可下床活动,而且不用再忍受各种插管痛苦,有效提高患者术后舒适感,加速康复。”谭群友补充道。

“我们综合采用流域法、机器人手术和免管这三项技术,分别实现了肺结节手术的精准化、微创化与舒适化,达到快速康复的最佳效果。越来越多的患者享受到了先进技术的福利。”谭群友讲道。

最后,谭群友提醒,肺结节只是医学影像上的描述结果,并不是一种特定的疾病,其中大部分肺结节都是良性的。但如果经过一定时间随访观察后发现结节增大,且出现恶性征象,则需要尽早接受外科微创手术治疗。同时肺结节重在预防和早筛,公众在日常生活中应避免吸烟及粉尘暴露,40岁以上高危人群应定期进行低剂量CT筛查。若发现肺结节增长或形态异常,需及时前往胸外科门诊评估干预,实现早筛查早干预早康复。(胡虹、施懿)

分享让更多人看到

本网专稿

- 人民网与重庆文化旅游集团联合举办主题党日活动

- 人民网与重庆文化旅游集团通过视频连线的方式,联合举办“跟着总书记读好书”主题党日活动。邹乐摄 人民网重庆5月22日电 (记者刘政宁)5月22日上午,人民网与重庆文化旅游集团通过视频连线的方式,联合举办“跟着总书记读好书”主题党日活动。…

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量