“友誼勛章”獲得者、重慶市璧山區榮譽市民伊莎白逝世

她把一生光輝歲月都留給了中國

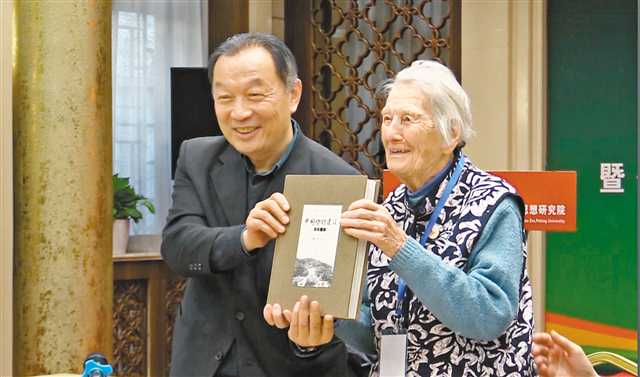

2018年12月11日,在北京大學舉辦的新書發布會上,西南大學中國鄉村建設學院執行院長溫鐵軍教授向伊莎白女士贈送《中國鄉村建設百年圖錄》。(潘家恩教授供圖)

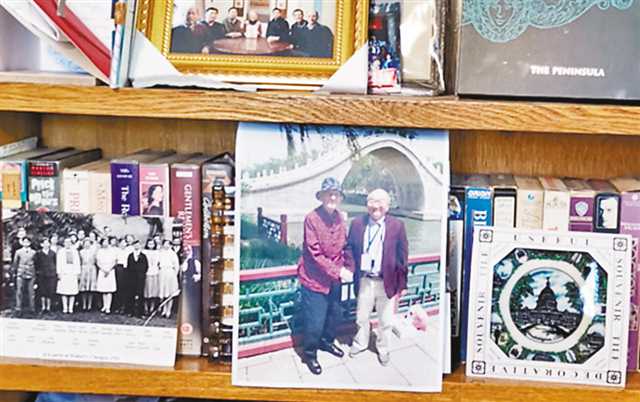

伊莎白家裡的書架正中,放著她與原大興校長巫智敏的合影。(潘家恩教授供圖)

8月20日0時59分,國際共產主義戰士、教育家、人類學家,新中國英語教學拓荒人,北京外國語大學創辦人之一、終身榮譽教授,重慶市璧山區榮譽市民伊莎白·柯魯克逝世,享年108歲。2019年9月,伊莎白女士獲中國國家對外最高榮譽勛章——中華人民共和國“友誼勛章”。

伊莎白把一生的光輝歲月都留給了中國,並與重慶有著千絲萬縷的聯系。她的代表作品有《興隆場》《十裡店——一個中國村庄的革命》。

1915年,伊莎白出生於四川成都。1940年,伊莎白接受晏陽初的要求,來到了重慶璧山參加興隆場(今大興鎮)鄉村建設項目。在璧山的兩年時間裡,伊莎白寫了100多封家書。這些家書和與璧山相關的其他資料共計10箱,均在伊莎白生前簽訂協議,捐贈給璧山。她曾說:“這是屬於璧山和璧山人民的東西,應該回到璧山。”

在這些資料裡,伊莎白這樣描述初到興隆場時的情景:“當你穿過小小的路程並俯視興隆場時,它就像一條從東部延伸到西部的海洋。深綠色的冷杉樹覆蓋在成千上萬的波浪之間……在大多數日子裡,這個僅有82戶人家的小集鎮,看上去平淡無奇,這恰是農村單調生活的縮影。”

中國作協會員、重慶報告文學學會副會長、璧山區作協副主席張鑒說:“也許伊莎白自己都沒想到,她與璧山之間的聯系會從這裡開始,並生根發芽。她20世紀40年代的時候待在這裡,20世紀80年代以后回來過6次。我正在為伊莎白寫一本名為《信仰照亮生命》的書,可惜書還沒有出版,她就離世了,實乃遺憾。”

伊莎白和璧山人民是雙向奔赴的。

“在伊莎白家裡,還有很多與重慶璧山有關的物件。比如,她的書架正中就放著一張和原大興小學校長巫智敏的合影。”西南大學鄉村振興戰略研究院(中國鄉村建設學院)副院長潘家恩回憶道,“我在去璧山採訪的時候,伊莎白曾經的學生、95歲的曹紅英在提到恩師時依然淚流滿面。每每伊莎白回璧山,都能和璧山人民打成一片。她1940年在璧山建立的平民學校舊址,仍然被璧山人民保留著。2019年,她被授予‘重慶市璧山區榮譽市民’的稱號。”

伊莎白長期過著簡朴的生活。“斯是陋室,惟吾德馨。”伊莎白70多年來都住在北京外國語大學一處房子裡,過著簡朴的生活。張鑒回憶說:“我去北京採訪她時,她家裡十分簡陋,屋子裡都是過時的老物件。”

“有一次,我們和璧山區領導一起去拜訪伊莎白,伊莎白穿著打了補丁的衣服,非常簡朴。看到她和其子柯馬凱的相處,那種母慈子孝的家風,感染著在場的每一個人。”潘家恩回憶說。

與之形成鮮明對比的是,截至目前,由伊莎白與美國東北大學歷史系教授柯臨清設立的“伊柯專項基金”,已資助了10余名大興鎮的學生。

伊莎白十分關注鄉村建設,從晏陽初到溫鐵軍,她是兩代鄉建人的朋友。年輕的時候,她親自參與晏陽初在重慶的鄉村建設實踐,到了晚年,則持續支持並參與溫鐵軍教授在全國各地的鄉村建設行動。

潘家恩回憶說:“無論農村基層婦女社區建設,還是農民合作社與生態農業,伊莎白和她的家人們一直是當代鄉村建設的持續支持者。當她聽說我們在小毛驢市民農園搞生態農業時,102歲的她還親自來到農園種樹。”

伊莎白和她的丈夫都是共產主義者。伊莎白於1943年加入英國共產黨,投身於共產主義事業。對伊莎白而言,這一輝煌事業的大部分都在中國。潘家恩說:“伊莎白是真正的共產主義戰士。”由於和白求恩同是加拿大人,伊莎白也被稱為“當代白求恩”。

伊莎白·柯魯克,一生孜孜不倦地在中國耕耘,知行合一,為中國人民做出了難以磨滅的貢獻。

我們永遠銘記她!

本報見習記者 姚偉民

分享讓更多人看到

本網專稿

- 中外專家共聚重慶大足 為全球石窟寺保護貢獻智慧

- 斗轉星移,萬物變化,承載著文化傳襲的石窟寺如何抵御損害?8月19日,以“氣候變化背景下的石窟寺保護”為主題的首屆石窟寺保護國際論壇在重慶市大足區召開。 本次論壇由國家文物局、重慶市人民政府主辦,中國文化遺產研究院、中國古跡遺址保護協會、重慶市文化和旅游發展委員會(重慶市文物局)、重慶市大足區人民政府承辦。…

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量