讓千年文脈活在當下

——重慶以公益訴訟驅動三峽庫區文物保護與民生共融

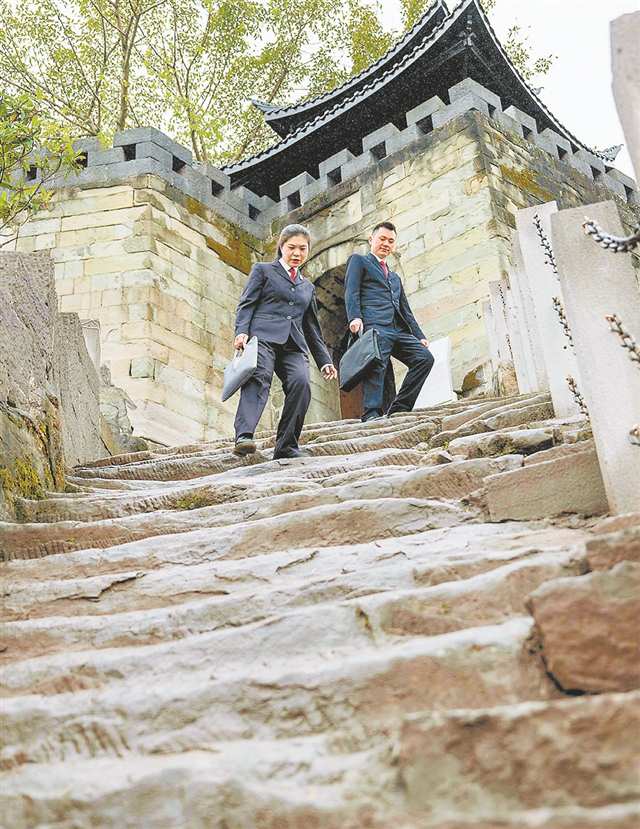

3月4日,萬州區天生城考古遺址公園內,萬州檢察院的檢察官正在例行巡察。記者 崔力 攝/視覺重慶

“快看我拍的照片,景色和10元人民幣背面圖案正好拼在一起!”3月10日,初春乍暖,作為第五版人民幣10元背面的“國家名片”,壯美奇雄的奉節縣瞿塘峽又迎來新一波旅游熱潮。

一年前,奉節縣檢察院檢察官接到文保志願者提供的線索,瞿塘峽摩崖石刻——這座刻有宋元明清時期13幅題刻的“長江文明剪影”,因長期風化侵蝕以及管護缺失,部分字跡受損。“再不行動,子孫后代就隻能看歷史照片了!”檢察官實地走訪調查,很快向當地主管部門發出檢察建議。這份建議成為“破局之鑰”,一場“懸崖上的搶救”迅速展開。

長江奔騰,文脈綿延。在三峽庫區的崇山峻嶺和蜿蜒岸線間,文物古跡承載著中華文明數千年的珍貴記憶,也托舉著當地群眾對美好生活的向往。

如何及時發現文物受損的問題線索,以法治的剛性和約束力保護好珍貴的文物?我市檢察機關深入思考並積極探尋對策——檢察公益訴訟。

在重慶市檢察院部署下,市檢察院二分院以公益訴訟為筆、以民生需求為墨,讓文物得到更好保護。從瞿塘絕壁題刻到鹽運古道,從明清古宅到紅色遺址,在三峽庫區的青山綠水間,公益訴訟正在為賡續千年文脈貢獻法治力量。

2024年9月9日,奉節縣檢察院公益訴訟檢察官對瞿塘峽摩崖石刻進行回訪巡察。(受訪單位供圖)

一場懸崖上的搶救

讓文物保護與民生改善實現雙贏

“這些題刻就像老人的皺紋,每淡一分,歷史的記憶就少一寸。”去年3月,奉節縣公益訴訟檢察官劉欣站在瞿塘峽陡峭的崖壁前,眉頭緊鎖。志願者提供的線索顯示,這座刻有宋元明清13幅題刻、綿延180米的“長江文明長廊”,如今因長期風化侵蝕和管護缺失,部分石刻字跡受損變得模糊。

檢察官進一步調查還發現:石刻周邊的環境衛生臟亂﹔文物保護標識未及時更新﹔配套管理措施也不夠完善……

據此,奉節縣檢察院發出一份公益訴訟檢察建議。接著,主管部門迅速響應,採取了一系列措施,包括迅速清理雜草垃圾,將日常環境維護納入國寶單位文物定期巡察重點,新增智能監控20處,還邀請國家級專家編制保護方案。“我們要讓這些石頭‘說話’,讓子孫后代看得見長江文明的原貌。”辦案檢察官話語堅定。

新修訂的文物保護法將檢察公益訴訟正式納入法定領域,明確檢察機關可對破壞文物行為提起公益訴訟,並賦予調查取証權,標志著文物和文化遺產保護的法治化進程邁入新階段。而在我市三峽庫區,檢察機關實際早已啟動這項工作。

石刻保護不僅關乎歷史,更牽動民生。附近吃“旅游飯”的村民老李感慨:“以前游客來看石刻都是匆匆路過,經過整治后石刻周邊環境變好了,現在總有游客駐足品評,我家的農家樂生意都好起來,營業額翻了一番!”文物保護與旅游經濟聯動形成良性循環,正為當地農民增收和鄉村振興注入活力。

詮釋文物保護與民生改善的雙贏邏輯,除了瞿塘峽摩崖石刻,還有大昌古鎮的“涅槃重生”。

“以前老屋塌了半邊,牆縫裡都長草,游客也不多。現在老建筑修繕好了,游客來這裡打卡拍照,說咱們這兒‘原汁原味’!”3月初,巫山縣大昌古鎮的王大姐坐在修舊如舊的古宅前,臉上滿是自豪。

時間倒回到2021年,巫山縣檢察院檢察官通過巡察,發現古鎮存在不少問題:明清時期的古建筑牆體開裂、消防設施缺失、垃圾隨意堆放。“這些房子要是塌了,我們的根就沒了!”村民的嘆息刺痛了檢察官的心。

一場“古村落保衛戰”就此打響。隨后,檢察官的一紙公益訴訟建議推動了2500萬元修復資金落地:危房加固、青石板路重鋪、消防系統升級……經過4年修繕,古鎮煥然一新。今年春節時,游客舉著油紙傘在百年黃葛樹下拍照,村民王大姐摩挲著修繕的雕花窗櫺,笑得合不攏嘴:“從前夜裡聽屋頂漏雨,現在游客夸咱家老屋古香古韻,我家的臘肉比往年多賣了三成!”

古鎮“復活”還增加了家門口的“飯碗”。30余戶村民新開了民宿,榨油、蠟染等傳統手工藝作坊重現生機,年均旅游收入突破500萬元。“保護文物不是把文物鎖進博物館,而是讓老百姓的日子和古建筑一起活絡起來。”巫山縣文旅委副主任向寧曦說。

2024年10月,忠縣檢察院的檢察官正在現場查看石寶寨寨門。(受訪單位供圖)

一樁古寺盜竊案

促使文物“防護網”的織就

在三峽庫區腹心的萬州,一樁古寺盜竊案,掀起一場守護巴渝古建筑的專項行動。

“我以為那是沒人要的廢石頭!”2024年3月,萬州區程某因盜竊西禪寺石柱礎被抓獲后的辯解,讓萬州區檢察院公益訴訟檢察官柯文俊心頭一震。

檢察官實地調查發現,這座始建於清代的廟宇牆體傾斜、屋頂漏雨,寺內還堆放有廢舊家具和農具,難怪讓不法人員動了歪心思。

“西禪寺如此,轄區其他古建筑是否完好?”萬州區檢察院及時與區文旅委溝通,兩部門共同對轄區20處古建筑進行“體檢”,發現8座古建筑存在木質結構損壞、建筑牆體風化及消防設備超過使用期和缺失等問題。

隨即,萬州區檢察院向區文旅委發出公益訴訟檢察建議,推動開展專項整改:以榫卯工藝修復梁柱,用青磚灰瓦重現古韻﹔消防管網暗埋地下,既守護安全又不破壞整體風貌。2024年底,各處古建筑均已整改完畢。

兩家單位的合作還在持續深化。今年初,兩部門達成共識,擬在全國重點文物保護單位、萬州天生城遺址公園內建立“長江生態檢察官辦公室聯絡點”。游客們游覽古跡的同時,通過充滿趣味性、互動性的文物和文化遺產保護法律宣傳,提升公民保護文物的法治意識。

“檢察+”跨部門協作,也在保護著忠縣皇華城考古遺址公園。距今約800年的忠縣皇華城是宋元山城防御體系的重要組成部分,歷史文化底蘊深厚。去年4月,忠縣檢察院與縣林業局、文旅委協作,在園內設立“皇華島生態檢察保護基地”,依托長江生態檢察官制度,強化對這裡的生態環境、文物和文化遺產等保護力度。

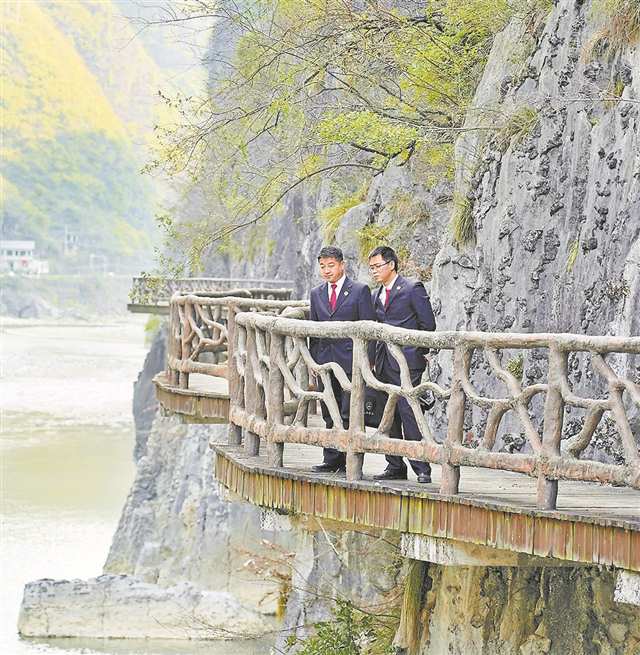

該保護基地辦理的首案,是為國家級文物保護單位石寶寨“修容”。去年4月,忠縣檢察院收到“益心為公”志願者舉報稱,石寶寨景區臨江邊有建筑垃圾堆放,影響景區周邊環境。經查,在一處廢棄的臨時游客通道處堆有高約4米、重約5噸的建筑棄料,不僅持續佔用消落區土地,還拉低了石寶寨的“顏值”。

該院迅速發出公益訴訟檢察建議,督促有關部門依法履行管理職責,及時拆除臨時游客通道,並清理建筑棄料。有關部門及時行動,一個多月后整改工作完成。

目前,“檢察+”文物保護實踐已成常態。市檢察院二分院與文旅、法院、公安等部門建立信息共享、線索移送、雙向銜接、聯動宣傳等機制,有效預防和懲治破壞歷史文化遺產行為﹔與文旅、林業等部門共建“長江生態檢察官辦公室”。

今年3月初,市檢察院二分院與市文旅委等有關部門頻繁“互動”,共商三峽庫區文物和文化遺產保護線索移送及協作。市文旅委相關部門負責人表示,檢察機關以公益訴訟為切入口,為三峽文物保護注入了法治動能。“公益訴訟檢察的剛性監督讓文物保護更加有力。通過聯合巡察、線索移送,我們得以提前發現風險,將問題化解在萌芽階段。未來期待繼續深化協作,共同守護三峽文化的根與魂。”

為及時發現文物保護線索,全市建有3000余人的“益心為公”志願者隊伍。他們關注身邊的公益損害問題,向檢察機關提供辦案線索﹔發揮專業特長,為檢察官辦理公益訴訟案件提供咨詢﹔參加檢察公益訴訟聽証,對辦案活動進行監督評價……其中,二分院轄區共有864名“益心為公”志願者。此外,在專家智庫裡,兩名文化遺產專家隨時提供技術支撐,一批文保專家被吸納進入“益心為公”志願者庫,還有熱心村民爭當“文物守護者”……在檢察機關和文物保護部門的有力帶動下,一場全民保護文物和文化遺產的法治實踐正在展開。

2月27日,巫溪縣檢察院辦案人員對巫鹽古道保護修繕點位進行查看。(受訪單位供圖)

一條古鹽道

奏響文物保護跨地域樂章

2024年底,一條橫跨渝陝鄂的古鹽道牽動三地檢察機關的心。

這條古鹽道,曾是“半部華夏史”的見証者,其沿線“大寧河古棧道”巫溪段,是我國現存規模最大的古棧道遺址群,擁有全國重點文物保護單位大寧鹽場遺址等文物古跡11處。

3個月前,巫溪縣檢察院接到陝西鎮坪縣移送的線索:因三省交界處的“管理真空”,古鹽道沿線大寧河古道段存在保護不力的情況。

充分掌握相關情況后,今年1月,巫溪縣檢察院針對古道文物價值未充分發掘、保護修繕不到位、人為破壞等問題,向縣文旅委和寧廠鎮政府分別發出公益訴訟檢察建議,要求依法履行文物保護監督管理職責,盡快開展修復工作。

今年2月,大寧河古道文物保護修繕工程正式啟動,千年鹽道終迎修復曙光。

跨地區的文物保護協作仍在繼續。前段時間,開州區檢察院與四川省宣漢縣檢察院攜手,推動楊柳關紅軍戰役遺址整治。如今,這裡成為紅色教育基地,兩地村民合作開辦“紅軍食堂”,紅色旅游線路年接待游客超10萬人次。“文物保護好,我們的土豆都能沾光賣個好價錢!”村民劉大爺高興地表示。

文物和文化遺產保護,絕非一城一地之事。長江三峽庫區橫跨渝鄂兩地,為守好一條江,2024年11月,市檢察院二分院與湖北省宜昌市檢察院組織雙方轄區檢察院簽署《長江三峽庫區文化保護跨區域協作機制》,明確兩地在信息互通、案件協查、整治同步等領域加強協作。

在此基礎上,二分院轄區9個基層檢察院均與鄂川陝等毗鄰地區檢察院簽訂協作機制,形成“檢察聯盟”,就文物和文化遺產保護等領域開展深度合作。

2021年3月至今,市檢察院二分院陸續部署開展長江流域文物和文化遺產保護公益訴訟專項行動,目前共受理涉及文物和文化遺產保護案件線索47件,立案47件,開展訴前磋商10件,制發公益訴訟檢察建議35份﹔涉及國家級文物保護單位2件,市級文物保護單位4件,區、縣級文物保護單位44件,其他一般不可移動文物9件。

市檢察院二分院檢察長周軍表示,新修訂的文物保護法既為檢察機關履職提供了直接法律依據,同時也賦予檢察機關在文物和文化遺產保護方面更重的責任。下一步將依托跨省域協作,研發三峽庫區歷史文化遺產公益保護法治地圖,建立文物和文化遺產保護專家資源庫,持續拓寬三峽文化保護“朋友圈”,把文物和文化遺產保護的“防護網”織得密一點、再密一點。(新重慶-重慶日報記者 張莎 實習生 范傳龍)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量