“微醺”的幸福

12月底,突如其來的一場小雪,讓藍慶忠意識到年關將近,他准備這兩天加緊熏一些臘肉給兒子家送過去,好讓大家在年夜飯上吃個新鮮。

“兒子家就在我們附近,這幾年全家都是在他們屋團年。”

藍慶忠是一位典型的“鄉下人”。

在當地,像藍慶忠這樣的人還有很多,他們的生活圈相對單一,每天日出而作、日落而息,少有夜生活,偶爾喝點小酒,一年到頭最盼望的事情就是幾輩人過個團圓年。

藍慶忠們還有一個更為本地人熟知的身份,叫做“釀酒師”,這或許是在17萬人口的白沙鎮上,最讓他們感到臉上有光的稱謂。

以前:有女不嫁烤酒匠,現在:我家有個釀酒師

藍慶忠釀了半輩子酒,也體會了釀酒的苦。

“早先我們這裡有一句俗話叫‘有女不嫁烤酒匠’。”藍慶忠說。釀酒分為7個步驟100多個環節,他記得自己20多歲初入行時,每天凌晨三四點鐘就要干活。從抱柴燒火,到打包封裝窖藏,每一個環節都要盡全力,每天勞動十幾個小時直到全身酸痛,收入也就勉強度日。

藍慶忠當初進入釀酒這個行業,一是因為自己愛喝酒,二是因為本地有釀酒傳統。

白沙鎮區位圖。資料圖

江津白沙鎮是重慶有名的有釀酒傳統的鎮,沿江往西就是四川瀘州,翻山往南就是貴州茅台鎮,相距都不過百裡。在清乾隆年間,白沙形成了一條聞名全國的釀酒作坊“槽坊街”,被稱為當時的“中國西南第一酒鎮”。

子承父業的故事一直延續到藍慶忠這輩人,“雖然很辛苦,但也算是門手藝,這一干就是22年。”

李斌的情況也差不多。1993年,在一場針對內部員工子女的招聘考試中,他以第一名的成績考進了本地一家酒廠。

李斌的祖父解放前在私人釀酒槽坊裡幫工,后來企業改制,成為酒廠工人。“我父親20歲的時候接了祖父的班,后來我18歲從技校畢業,遇上酒廠招工,也入了這行。”

李斌記得,那會兒都是“師傅領進門,修行靠個人”,釀酒幾乎全靠自己摸索總結,“春夏秋冬,不同的溫度、濕度條件下都有不同的講究,要想做得好就得比其他人勤快些,經常早上三點鐘就要開工。”

釀酒是一個與時間較勁的事情,高粱必須經過高溫蒸餾、長年貯藏,才能醇熟成為一杯美酒,這對藍慶忠、李斌這些“釀酒師”來說也是這樣。

本地人將“烤酒匠”改口為“釀酒師”,是在江小白來白沙建廠之后。

“2013年我來到江小白,當時公司開年會聚餐,酒廠也就30個人左右,連四張桌子都坐不滿,如今看到公司現在的發展,有種自家孩子長大了的感覺。”藍慶忠說。

藍慶忠正在處理高粱。曾英豪攝

如今,李斌已是江小白的釀造分廠副廠長、國家高級釀酒師,為本地培養出了800多名釀酒師。在李斌眼裡,江小白酒廠這幾年變化的地方有很多:越來越多的酒甄設備、越來越先進的釀造流程、越來越專業的釀酒師……

而變化最大的,是鄰裡鄉親對自己身份的認同。每天下午3點鐘,當浩浩蕩蕩的電動車大軍從江小白酒廠開出時,鎮上的人就知道,這是釀酒師們下班了,隨后在鎮上消費最高的超市裡,很快就能看見三三兩兩身穿藍白色江小白廠服的人。“現在經常都有親戚在問我,能不能介紹一份江小白酒廠的工作給他們哩!”

對釀酒師身份感到自豪的還有村民周思福,今年65歲的他已經沒有體力釀酒,隻能在江小白農庄幫工。這個農庄專為江小白提供釀酒高粱原料,規模近萬畝,離酒廠不遠,兼具循環農業、鄉村旅游等功能。

周思福在農庄主要做田間管護工作,都是除草驅虫之類的輕鬆活路,每天能有100元左右的收入。從兒子進酒廠開始,周思福每天都會穿上一件洗得發白的藏藍色西服到農庄“上班”,瘦小的身體在寬鬆的衣服裡顯得有一些“滑稽”,但他總會鄭重地向別人介紹:我兒子也在江小白上班,是個釀酒師。

江小白高粱產業園。朱勁鬆攝

老家收入比外地還高

周思福現在感到前所未有的滿足感。上世紀90年代,周思福跟隨外出務工的熱潮,先后輾轉多地打工。

“修隧道、鋪鐵路、搞建筑……這些我都干過,沒文化嘛,糊口嘛。”他苦笑著點了根煙,“2001年的時候老母親眼盲了,我就回來重慶照顧她,因為她離不開人,我也就隻能在家附近簡單做點農活,弄個口糧。每月1000多塊錢的政府救濟金還不夠母親的醫藥費,到處借錢,這樣的日子一過就是近二十年。”

后來周思福母親去世,他的身體也大不如前,眼睛又出現失明先兆,生活的重擔壓得這個花甲老人喘不過氣來。“那時候我在想,這輩子可能就這樣了。”

收割高粱的當地村民。朱勁鬆攝

江小白農庄的出現,讓周思福看到了生活的新盼頭。靠著自己的幫工收入和江小白的高粱種植訂單,他家一年能多收入4萬多元。

“現在每年增加了一大筆額外收入,對於我這種上了年紀的人來說足夠了,以前根本想都不敢想。”周思福緩緩吐出一口煙,像是把心裡壓抑已久的情緒一同排解了出來。

藍慶忠最近也在盤算著備年貨的事情,不過眼下他還要在酒廠站好最后一班崗,盡量在春節前多釀一些酒。

車間裡一片火熱的景象,泡糧蒸煮、培菌糖化、入窖發酵、蒸餾出酒,三五人一組,各司其職,環環相扣,“一個車間兩班倒,一個班就有一百七十來號人,許多酒廠的規模都比不上我們一個車間。”

雖然兩鬢斑白,但藍慶忠精氣神十足,談起釀酒的流程和工藝更是滔滔不絕。“因為喜歡嘛,在外行人眼裡每天都在做重復的事情,但每一次釀酒的細節都是不一樣的,每一批酒的口感都有些許差異。”藍慶忠介紹,“我們要根據每天記錄下來的溫度、時間等不同數據的變化,一點一點調節酒的產量、口感。”

“堅持了半輩子,總算看到這個行業的希望。”藍慶忠俯身抓了一把剛剛處理好的高粱,放在手裡感受著高粱的溫度和濕度,“如今我月收入能有近7000元,公司對優秀釀造小組還能有每月1000—2000的獎金,今年等兒子從外地回來的時候可要和他‘炫耀炫耀’,現在我在老家比他收入還高哩!”

來到江小白的8年時間裡,藍慶忠堅守著自己的熱愛,期間江小白的廠區擴大了幾十倍,員工數量增長了數千人,他還教出了幾十個徒弟,他發現越來越多的年輕人願意回到家鄉,留在酒廠。

劉義彬就是這些年輕人之一。2006年,劉義彬考取了鍋爐操作証,隨后前往廣州打工。“當時工作的企業的設備要高級一些,我還是蠻羨慕的,后來聽說老家的江小白也採用了這種設備和技術規格時,我立馬決定回來。”

劉義彬現在是江小白酒廠特種設備員,負責管理鍋爐生產車間,這裡相當於整個酒廠的“心臟”。每天,在這裡生產的蒸汽通過密集的管道網絡輸送至各個釀造車間一線,為釀酒設備提供熱能。

劉義彬正在檢修設備。馬春鵬攝

“每天我們都會在開工之前對設備進行檢查,比如生產蒸汽所需水質的硬度是否達標、蒸汽閘門強度、電機功率、管道密封性是否良好……”談到工作,劉義彬一改之前腼腆的狀態,“隻有這些細節做好了,才能讓釀出來的每一滴酒安全好喝。”

劉義彬粗略算了一下,今年刨除各項開支能存下6、7萬元,已經完全不比在外務工差了。“現在就在家附近工作,日子過得更順心。”

“永遠都要開心”

最近,周思福迷上了一個短視頻軟件,閑暇之余他會將日常生活分享在自己的賬號裡。拍攝、剪輯、配上歡快的BGM……周思福玩得比許多年輕人還明白,賬號粉絲很快漲到2000多人,獲得了7.5萬的點贊。

這裡還有一個小插曲:今年農庄烘高粱時人手不夠,同事們想喊周思福來搭把手,結果漫山遍野找了半天,周思福正在田間搞“創作”,他將自己的頭像用軟件安在某個演員身上,然后配上現場拍攝的鄉村景象,制作了一條“翩翩起舞”的短視頻,把大家笑得前仰后合。

周思福將短視頻賬號起名“永遠都開心”,寓意著要把每一天過得有意義,過得開開心心。

“現在生活有盼頭了,我想讓大家都看到我很快樂。”周思福笑著說。今年,周思福還清了母親治病近二十年的欠款,他還准備這幾天給家裡置辦點新家電,過個好年。

周思福的短視頻賬號。馬春鵬攝

“十幾年前我去外地,還有一個重要原因是當時年輕人在農村沒有歸屬感,要麼打零工,要麼種地,沒有其他選擇。”劉義彬回想起當年的無奈。

“現在不一樣了,每當過節的時候公司都會給我們送禮品,過生日還會有專門的祝福和禮金。”劉義彬提到,很多江小白的員工都是本地村民,平日裡上下班都是騎摩托車、電動車,為此公司為每一位員工發放了反光背心,遇到大霧等天氣,還會專門在工作群裡發送大霧預警,提醒每個人注意安全。

“去年過年的時候,公司專門為我們生產了一批酒,酒盒上印了每一個車間、每一位員工的姓名。”劉義彬笑著說,“平日裡我相當於幕后工作者嘛,當時就很意外,沒想到自己的名字也會被印在產品的包裝上,被重視的感覺特別驚喜,確實有種歸屬感,不是在外飄蕩了。”

劉義彬聽說,今年春節公司可能還會給白沙本地人送一些免費酒,讓大家嘗嘗家鄉的味道。“平日裡,我也會給外地朋友寄點我們釀造的酒。他們喝得開心我心裡也開心。”

劉義彬與好友的聊天記錄。受訪者供圖

如今,釀制一瓶好酒的每一步流程早已刻進了藍慶忠的肌肉記憶,釀酒車間也成了他的第二個家,每一樣工具都被他當成自家家具一樣對待,每天下班都會把設備擦拭保養得干干淨淨。

“再有一個多月就要過年放假了,藍師傅可是我們這裡的勞模!每年藍師傅都是回家最晚、復工最早的那一批釀酒師,恨不得正月初一就回酒廠來釀酒。”一旁晾晒高粱的劉師傅擦了擦頭上的汗,笑著說。盡管正值深冬,但車間裡的每一位釀酒師都赤膊在蒸汽裡忙碌,身上滲出了連片的汗珠。

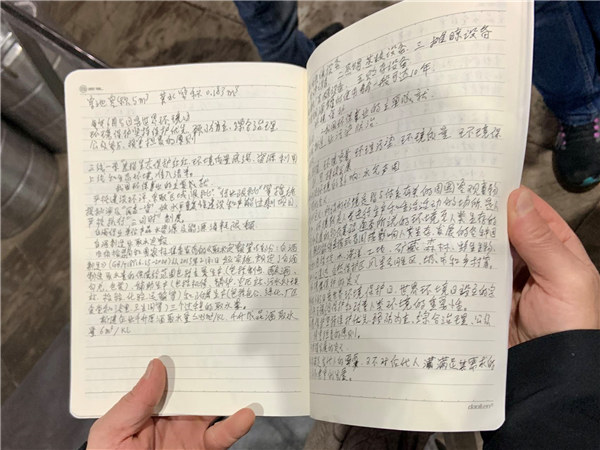

眼下,藍慶忠還有項任務是參加酒廠統一組織的培訓,准備即將到來的釀酒師資格考試。“學無止境嘛,就算釀了22年的酒我也還是個學生,要跟上時代的腳步,用新知識把這門技術發展得更好。”雖然已是釀酒車間優秀班組帶頭人,但他覺得還不夠,在家裡,他還買了不少釀酒相關的書籍,果酒、糧食酒、小曲酒,應有盡有。每次逛超市,他都要在賣酒的貨架前研究一番,看看市面上又出了哪些新品種。“這些新產品有可能經過我手釀造的,這種感覺很有意思。”

藍慶忠學習整理的筆記。馬春鵬攝

作為釀了20多年酒的老師傅,李斌常常被人打趣“酒量不行”,“說出來大家都不信,我就三、四兩的酒量,但就是喜歡喝點。”

李斌的老婆也在江小白做技術檢測工作,每天3點下班后,他會等著老婆一起回家,晚上做兩個小菜,再喝兩口小酒。“哎呀,那種感覺不擺了,安逸!”這種生活讓他感到開心,他希望這種開心永遠延續下去。

分享讓更多人看到

本網專稿

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量