走過半個世紀 老倉庫蝶變新生

重慶渝北儲運公司603倉庫。吳汪洋攝

紅錦大道拉出一條筆直的線,車水馬龍,兩邊高樓拔地而起。一條不起眼的小路拐進五十米,欄杆扎住了大門,守門人用最原始的方式抬起欄杆讓車進入。

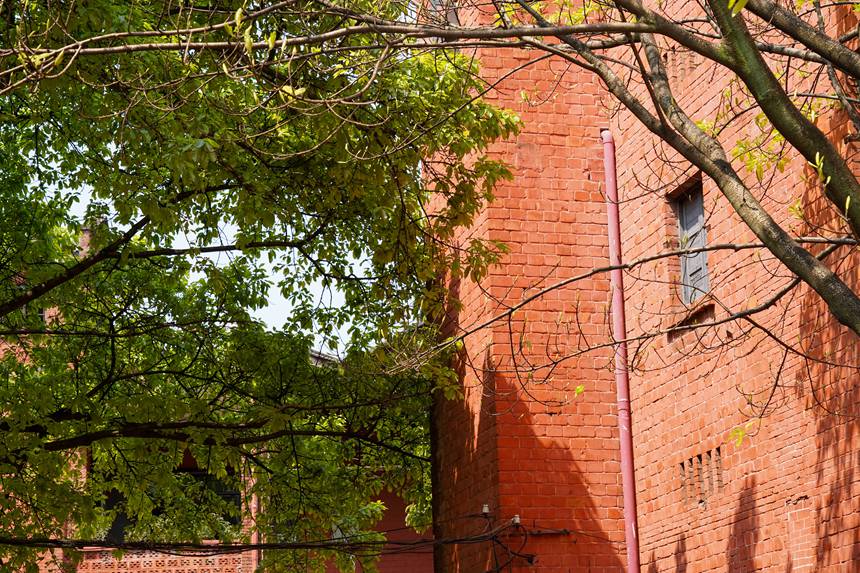

這扇大門,將世界一分為二,映入眼帘的是:朱紅的磚牆、老樓斑駁的鐵門、古舊的手搖窗、環繞老建筑的高大黃桷樹發出了綠芽……

這就是位於兩江新區天宮殿街道的重慶渝北儲運公司603倉庫(下稱“603倉庫”),是一處歷經五十多年歷史風霜的老建筑群。

倉庫投用於1971年,見証了山城市民的生活變遷,記錄下重慶的城市發展歷史——因此,這裡被重慶市規劃和自然資源局、重慶市文化和旅游發展委員會錄入重慶第三批歷史建筑保護名錄。

時至今日,這個老建筑一邊堅持干著物資存儲的“老本行”,一邊也以另一種方式蝶變新生。倉庫背后都有著怎樣的故事?是什麼力量為老舊業態注入新的活力?我們一起走進這個老建筑,探尋老建筑蝶變的故事。

重慶渝北儲運公司603倉庫。吳汪洋攝

家裡的老物件

可能都在這裡出現過

1978年的秋天,21歲的知青甘繼民回到重慶,在603倉庫獲得了一份新工作——門衛。

當時,倉庫周圍除了農田,就是土坪荒坡。但在甘繼民看來,能在這個高大建筑裡工作,是一件很值得驕傲的事情。

同年,17歲的少年李延安也來到倉庫擔任保管員。

他下班回家需要沿著田坎走很久的路,才能到公交車站。當年這是一條“長途線路”,每天最晚一班車的到達時間是下午4點,李延安干脆就長期住在了倉庫集體宿舍。

現今,當年的“郊區”已經變成核心城區,從倉庫所在地到繁華的江北觀音橋商圈,大概20分鐘左右。

603倉庫周圍植被茂密。吳汪洋攝

25畝地,5棟建筑,16個倉間。

甘繼民回憶,當年“郊區”的倉庫卻有另一番火熱的工作場景。庫房堆放的商品一眼望不到盡頭,倉庫裡長期回響著工人裝卸貨的號子,每天來拉貨的卡車,最多時候要排出幾百米的“列子”。

“有紅岩牌電視機、長安廠的汽車零配件、冷酸靈牙膏這些重慶大品牌,還有縫紉機、自行車、收音機等‘三轉一響’高級貨,還有衣褲帽鞋、鍋碗瓢盆等日常用品……齊全得很。”甘繼民說,當時倉庫裡儲存著與重慶市民息息相關的諸多生產生活用品。

如果你從那個年代走來,這些物資大概率在你的生活中出現過。

“老態龍鐘”陷入蕭條

要突圍必須闖新路

重慶渝北儲運公司603倉庫。吳汪洋攝

走近老建筑群,很快被高大的黃桷樹樹蔭覆蓋。蒼老的大樹在春末長出了嫩綠的葉子,伸向天空,形成了一道天然的屏障,遠離了牆外的世界。建筑紅色的外牆,在老樹掩映下,亦透露出天然的質朴和親切感。

當年栽下這些樹時,今逾花甲之年的經理王忠建還是20多歲的小伙子。1979年,新中國第一個植樹節,他與同事們一起,在倉庫周邊種下了四十多棵樹苗。

“現在樹都長大了,我們也老了。”王忠建撫摸著一棵自己栽下的黃桷樹笑著說,“我們三個都是1978年來的,當時都還是‘小甘’‘小李’和‘小王’,轉眼都44年了。”

重慶渝北儲運公司603倉庫。吳汪洋攝

大樹的年輪裡刻下了倉庫的歷史過往:1998年長江特大洪水,倉庫員工24小時值班堅守,緊鑼密鼓地調運各類支援物資﹔汶川地震發生后,倉庫為救援物資車開辟綠色通道,第一時間調配發送救援物資……

幾十年時光裡,603倉庫一直保持著物資存儲的基本功能,“行規”也沿用至今——即貨物在擺放時對頂距、燈距、牆距、柱距、垛距有嚴格要求的“五距”管理。

正因為這樣的堅持,在50多年時間裡,倉庫一直處於安全運行狀態,建筑也保存完好。

從門衛到保管員到主任,再到現在的倉庫負責人,甘繼民成為了“老甘”,倉庫也逐漸顯得“老態龍鐘”——在城市發展進程中腳步漸緩,本世紀初期,倉庫經營狀態一度蕭條,陷入發展瓶頸。

“有段時間,我們團隊甚至挨家挨戶地上門,去找企業洽談合作。”甘繼民感嘆:“后來總結,這樣的方式效率太低,成果也不大。要突圍,必須改變思路。”

門前老樹發新芽

院裡老建筑走新路

重慶渝北儲運公司603倉庫。吳汪洋攝

門前老樹長新芽,院裡枯木又開花,倉庫團隊的“老伙伴們”決定闖“新路子”。

靠什麼力量為老舊業態注入新的活力?答案是文創產業。

“目前,有20多家企業入駐我們倉庫,除了傳統的物資儲存業態,也有藝術文化相關的企業。”甘繼民說,經過考察和規劃,結合目前市內發展文創園區的“東風”,在業務領域引入新鮮血液。

隨著多家設計公司入駐,青年設計師們也帶來了靈感。他們在保持該歷史建筑原貌的基礎上,對辦公環境進行升級裝飾。

“2020年6月,我們團隊第一次來這裡探訪,大家印象深刻。”青年景觀設計師鄭蕭曾參與十八梯等重慶城市更新項目,她介紹,團隊入駐603倉庫后,開始了與老建筑的“對話”。

“青年”與“老者”跨過漫長的歲月重逢,並碰撞出新的火花。經過設計改造,原本老舊的倉庫內部搖身變成了辦公區、影院、運動區,重新修繕包裝的土坯牆下,也裝飾了綠植、盆栽……

“變電房、下水道目前我們都經過了改良改建,現在的老建筑,已經擁有了新的功能。”當年的“保管員小李”、現在的公司總工會主席李延安談及現狀,語氣中充滿自豪。

“原生態老建筑,很多時候對藝術設計團隊充滿了吸引力。”談及未來發展,甘繼民表示,老建筑與文創碰撞出新的火花,不僅能讓業主方得實惠,還可以激發入駐團隊更多的靈感,諸如鵝嶺二廠文創園等,都是成功案例。

603倉庫現在有50多位員工,正是這樣一個不斷探尋“老”變“新”的團體,就像老建筑遇到了新靈魂,老樹長出了綠葉。老倉庫也要繼續活下去,活得更精彩。

603倉庫的紅牆。吳汪洋攝

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量