《重慶·1949》讓觀眾坐上“時光機”

用沉浸式舞台展現經典紅色故事,弘揚紅岩精神

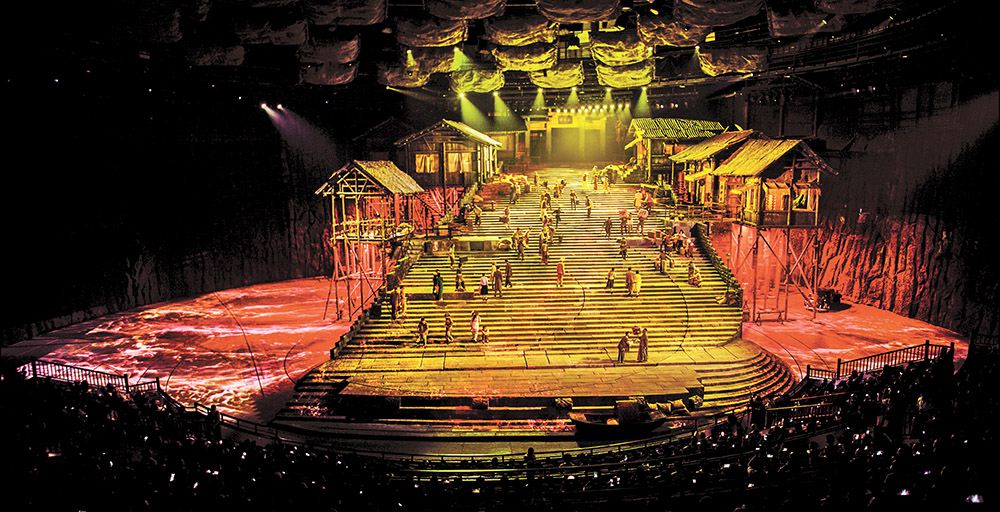

《重慶·一九四九》劇照。受訪者供圖

2月3日晚,正值大年初三,重慶1949大劇院內暖意融融。

當天,大型紅色舞台劇《重慶·1949》開啟了春節的第一場演出,台下掌聲如潮。

劇院的一角裡,《重慶·1949》出品人宋曉平望著坐得滿滿當當的觀眾席,不禁有些感慨:“在這部劇演出之初,我根本沒有想到它能有這麼多觀眾。”

自公演以來,《重慶·1949》受到廣大市民和游客的青睞,口碑爆棚。春節期間,不少市民帶著一家人走進劇院,通過觀看演出,感悟初心。

一台紅色駐場演出為何如此受青睞?該劇在文旅融合、舞台藝術創作等方面有何成功經驗?連日來,記者進行了採訪。

高科技舞台遇上紅色故事

巍巍歌樂山,悠悠磁器口。2月3日晚,在位於歌樂山腳下的重慶1949大劇院外,《重慶·1949》的海報分外醒目,吸引來往的游客駐足。

舞台劇《重慶·1949》以1949年重慶解放前夕為歷史背景,講述了眾多被關押在渣滓洞、白公館的中國共產黨人,在黎明即將到來的前夜,與敵人殊死搏斗、寧死不屈的感人故事。這部紅色劇目的海報,也曾出現在重慶的各大旅游景點、地鐵等城市公共窗口。截至今年春節,《重慶·1949》已完成138場演出,累計觀看人數達9.3萬余人次。

為何要打造一部紅色劇目?宋曉平表示,創作這部劇的初衷與他的個人經歷相關。“我從小就生活在緊鄰歌樂山白公館、渣滓洞的磁器口古鎮,是讀著小說《紅岩》長大的一代,自小為這片土地上的英雄故事所感動。”宋曉平說,這些成長經歷,讓他堅定了弘揚紅色文化的想法。

如何讓紅色故事吸引更多觀眾?打造一部沉浸式劇目的想法在宋曉平心裡逐漸清晰起來。

“我想將其做成一個沉浸式場景,通過蒙太奇的方式,多維度展現重慶特色。”宋曉平表示,為此,他們邀請專家,創作了一個多維立體沉浸式的室內舞台。為了還原彼時重慶的市井面貌,舞台主體被設計成一個五層嵌套的圓盤轉台,觀眾區和舞台完全融合,形成沉浸式劇場。

舞台上,精彩的內容與精致的舞美相輔相成,磁器口、吊腳樓、長梯坎近在眼前,仿佛觸手可及,重慶特有的城市元素讓人記憶深刻。演員們如同畫卷一般出現在觀眾眼前,又如電影鏡頭一般拉近推遠,給觀眾帶來獨特的視覺體驗。

“這部舞台劇的一大特色,就是融入了炫酷的舞台科技,讓觀眾沉浸式體驗‘紅色’魅力,回望那段悲壯而又令人肅然起敬的歷史。”重慶一九四九演藝文化有限公司副總經理周慧芳說,團隊正嘗試在科技與主旋律戲劇作品的結合中,尋找平衡點,希望能用這樣一部作品致敬這座英雄的城市。

主旋律題材遇上青年觀眾

舞台中央的轉台是高聳陡峭的碼頭石階,外側則是錯落有致的吊腳樓。燈光亮起,觀眾仿佛置身在一個永不停歇的鐘表盤上,連同舞台一起旋轉。隨著音樂變換、舞台轉動,觀眾的座位也隨之旋轉,在碼頭、監獄崗哨、鐵牢等場景中,觀眾時而穿過狹窄的街巷,時而又面對洶涌的嘉陵江。

僅用不到一年時間,重慶1949大劇院就成為市民爭相打卡的熱門地點,甚至還有不少外地觀眾拖著行李箱直接來到現場,其中也不乏許多“二刷”“三刷”的觀眾。

“我先是被這部劇震撼的高科技效果吸引,然后就是一個個真情實意的故事,讓我陷入深深的思考。”觀眾張涵瑞稱,令他印象深刻的是最后一幕,演員們手牽手一同走下石階,那是革命者們穿越時空的叮囑:“請忘了我們吧,擦干眼淚,忘了悲痛,向著光明……”張涵瑞說,作為革命者,他們堅持信仰,放棄一切,就是希望千千萬萬后人幸福,“希望后人忘記他們,就是希望后來人不再經歷他們曾經的苦難,永遠享受美好。可我永遠記得他們。”

事實上,自該劇首演以來,不少年輕人都很青睞這部紅色劇目。“我們做過統計,‘00后''90后’佔了我們觀演群體的一半以上,70%的觀眾年齡在35歲以下,這是我一開始沒有想到的。”宋曉平說,《重慶·1949》的經驗告訴我們,隻要我們找到合適的表現形式,主旋律題材的作品一定會叫座。

雖然好的觀演體驗能提升“復購率”,但一部作品最根本的還是其內核和“百場如一”的品質。在採訪中,不少反復觀看《重慶·1949》的觀眾表示,每一次觀看都能發現新的細節,“當然,最重要的是作品的情感和思想是否能深入人心。能打動靈魂的,才能成為經典。”一位觀眾說。

重慶熱土遇上文藝精品

千秋紅岩,是一座不朽的豐碑。一本《紅岩》小說,成為一代人難以磨滅的記憶﹔一曲《紅梅贊》,唱響祖國大江南北﹔一部《重慶·1949》讓觀眾紛至沓來……是什麼讓人們為這些來自重慶的紅色文藝作品叫好?

西南大學檔案館副館長鄭勁鬆是《紅岩家書》的編著者之一。在他看來,重慶的紅色題材文藝作品把有筋骨有溫度的東西表現了出來,激發了觀眾的文化認同感。他認為,傳承英烈精神應該創新形式,讓傳承更時尚,讓傳播更接地氣,“在這方面,舞台劇《重慶·1949》給出了一個很好的案例。”

這些經典蘊含的革命精神和英雄主義情懷歷久彌新,在歷史長河中熠熠生輝。正是通過這些創新的方式,才讓紅岩題材的作品為更多年輕觀眾接受並理解,讓他們進一步感受信仰的力量、使命的召喚。

“此前,我們也一直在謀劃推動歌樂山景區大型實景演出劇目和配套設施項目,而《重慶·1949》對紅岩精神的傳播具有積極作用,是傳承弘揚紅岩精神的新載體。”紅岩聯線管理中心黨委書記、紅岩干部學院院長朱軍在接受記者採訪時表示,未來,紅岩聯線管理中心除了要把重慶1949大劇院納入紅岩聯線管理中心班車站點,並在景區內提供《重慶·1949》展示專區,還會不定期對《重慶·1949》演職團隊進行紅岩歷史文化培訓,讓演員更加深入地了解紅岩,感悟紅岩,詮釋紅岩,更好助推紅岩精神的傳承與弘揚。

對此,宋曉平也充滿著信心。“我們為這部劇打造了專門的劇場、專門的團隊,就是希望它能演10年、20年、30年甚至更久。”他坦言,在此過程中,團隊還需不斷吸納各方意見,加強對劇目的打磨,將其打造成文旅新地標,讓更多人從舞台劇中了解紅岩故事、感受紅岩精神。

分享讓更多人看到

本網專稿

- 西南大學揭開桑樹染色體進化秘密

- 向仲懷(左)、何寧佳(右)在工作中。蘭天攝 人民網重慶2月9日電 近日,西南大學家蠶基因組生物學國家重點實驗室發布重要研究成果,經過10年研究,桑樹染色體進化的秘密終被揭開。…

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量