人民网重庆8月19日电 “小赵来了后,我卖土货赚了钱不说,更让我对生活越来越有期待了!”近日,綦江区扶欢镇村民陈元强一改往日颓态,攥着卖土货赚来的钱,期待着心里一个又一个想法变现。

陈元强口中的“小赵”,便是1988年出生的赵娜。这位从农村走出去的年轻姑娘,在今年4月“重回”农村,与5个发小一起,帮乡亲卖土货,用信息化手段帮助村民脱贫,与村民亲如一家。

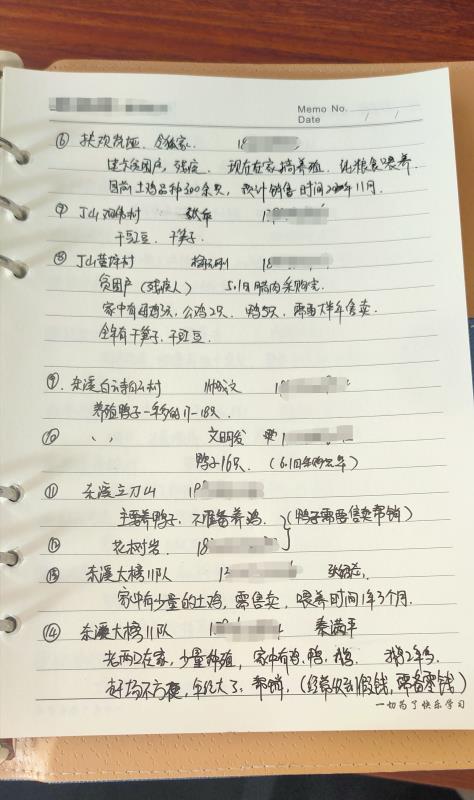

赵娜的笔记本上密密麻麻记录着村民种养农副产品的信息。受访者供图

帮销农产品 增加村民种养积极性

“李婆婆家的西瓜明天去收,今天打电话提醒她。”“牛老师找到了出价更高的卖家,我们先不去收了。”……早晨六点钟,赵娜便围绕着一个密密麻麻记录着村民卖货信息的笔记本,开始了一天忙碌的工作。

4个月前,赵娜将微信名字改为“我帮乡亲卖农货 娜娜”,从此微信朋友圈里全是上新的土货,和自己的田坎生活。

与扶欢镇结缘前,她从事的并非农产品销售行业,而是在綦江城区开着一家烘焙店。生意最好时,一月能有5万元的净利润。

让她“转行”的契机,发生在今年疫情期间。“透过家里窗户,我看到小区外面时常有农村老爷爷、老奶奶摆地摊卖菜,但基本没有生意。后来疫情形势好转,我去赶场时看见一老婆婆卖自家的干豇豆,我问了价准备货比三家,老婆婆哭泣着央求我买点儿,说自己赶了两场了,一点都没卖出去。这些场景让我十分揪心,我想为他们做点儿什么。”赵娜说。

经过调研,赵娜发现镇上有强壮劳动力的家庭生活还过得去,但若碰上男丁外出打工,家中只有生病老人、留守老人、妇女等情况,即使镇上道路等基础设施完备,自家也有交通工具,也会因为家人忙不过来、不会开车、背不了重物、镇上购买力不足等原因而让农副产品难以变现。

此外,村民因为不了解市场,害怕种多了卖不出去,所以即使有条件,也不敢大量种养农副产品,只是种些自家吃的。

一边是村民的农副产品卖不出去,一边是消费者苦于找不到纯天然土货的购买渠道,赵娜便充当了中间人,为村民帮销农副产品。

此举遭到了赵娜亲朋好友的强烈反对,所幸她的精神与想法吸引了5个发小。如今6个80后共同加入为乡亲卖土货的队伍中来,用年轻的新思维帮村民过上好日子。

从今年4月开始,团队6人便在扶欢镇政府的帮助下,挨家挨户记录村民个人信息及种养信息。起初他们仅登记了建卡贫困户和家中无精壮劳动力的家庭。后来村民口口相传,大家都知道村里来了6个年轻人,于是纷纷加入进来。

赵娜与更多人达成了合作,从4月份至今已登记了100多户有意向卖土货的村民,目前还在持续登记中。

“小赵每次来都会详细登记我们有多少亩地,看适合种养什么。根据实际情况我们在种养前便会定好收购量与收购价。如果产品出来后我们有更好的销路,也可以自己售卖。如此一来,我们心里有了底,敢下功夫种养农副产品,也不再愁销路,既省心又能赚钱。”扶欢镇村民陈元强说。

陈元强的妻子也笑得合不拢嘴:“最重要的是,以前我俩得过且过,过一天日子撞一天钟。现在小赵才来采买3次土货,我们就收入8000多元,对未来充满了信心,现在就准备去买肥料给土地增肥,争取下次卖更多货,赚更多钱!”

赵娜说,这正是为村民帮销农产品后出现的可喜变化。村民从“要我增收”变成了“我要增收”,主动性增强了,对赚钱的渴望也明显增大。

目前,赵娜已从农户家中采购了100多斤干豇豆,1000多斤大米,3000多斤玉米和其他常见农副产品。她通过个人朋友圈推广,在社区、商场摆展售卖等方式,为农户们带去了10多万元收入。

村民种养的许多作物属于应季产品,这一阵卖完了将遭遇很长时间的出货、销售淡季。于是赵娜除了直接销售生鲜产品外,还将萝卜干等适合做成副食的农副产品统一包装售卖,不仅增加了农产品附加值,还保证村民可持续进账。

收购村民鸡蛋帮其销售。受访者供图

网络带货 用信息化助力扶贫

“大家好,这是农户陈元强的家,旁边就是他放养的土鸡土鸭,绿色生态,吃起来味道巴适哟。”不久前,赵娜和伙伴们在陈元强门前架起直播设备。手机镜头下,林间奔跑的家禽、发出嗡嗡声的蜂箱、黝黑紧实的腊肉瞬间挑起了网友们的口水;网络直播中,沉浸式体验让消费者对农副产品更加信赖,大家纷纷下单购买。

直播结束后,陈元强积压3个多月的土货一扫而光,获得2000多元收入。他准备拿一部分购买家禽幼苗,进一步扩大养殖规模。

“手机成了‘新农具’,不愁农村回不去。”赵娜说,农村电商门槛低、受时空限制小、销售形式灵活、资金投入少,随着城里人对农村土货的青睐有加,她的电商之路越走越宽广。

“还是年轻人有想法,有执行力。我从前完全不知道土货还能这么卖,这完全扩宽了我的眼界!”同样依靠赵娜网络直播卖货的扶欢镇村民陈天元感触颇深。

每一场直播,都让村民土货卖得越来越好。100多只鸡,2000多个鸡蛋,400多斤菜籽油……通过网络直播,越来越多土货飞出大山,越来越多金子飞进村民腰包。

直播也为赵娜带来了更多回头客。每场直播结束后,2、30人打电话来订购农货。土货的销路,越来越广。

如今,赵娜日日泡在田坎上,每天工作15个小时,工作日程已排到了下月初。

伴随着入村次数的增多,赵娜和村民们的关系也从最初的合作伙伴,变成现在亲如一家。哪家村民电线坏了看不了电视,赵娜和小伙伴们便上门免费修电线、买电视。哪家的留守儿童需要帮助,这6个年轻人也提供帮忙。

村民看到赵娜从自家门前经过,便会赶紧拿出蔬菜,一定要送给她。村民们也常去这6个年轻人的办公地点唠嗑,感叹他们“真不容易”。

“镇上请了技术人员教我们种养技术,小赵帮我们打开销路,现在日子好过又不操心,我们也要认真种地,拿出高质量的东西感谢他们!”村民们说。(刘政宁、谢佳洁)

村民在重庆市垫江县沙坪镇毕桥村高标准农田水稻基地用农机收割水稻。龚长浩摄

重庆垫江:农机助秋收 立秋后,重庆市垫江县45万亩水稻相继成熟,稻田到处可见收割机抢收粮食的场景。…【详细】

村民在重庆市垫江县沙坪镇毕桥村高标准农田水稻基地用农机收割水稻。龚长浩摄

重庆垫江:农机助秋收 立秋后,重庆市垫江县45万亩水稻相继成熟,稻田到处可见收割机抢收粮食的场景。…【详细】

川渝滇黔藏“跨省通办”服务专区上线 人民网重庆8月20日电 (刘政宁、周小平)20日,由川渝滇黔藏西南五省区市联袂打造的“跨省通办”服务专区正式上线,将为企业群众提供更加便利的异地办事服务。 据了解,新上线的“跨省通办”服务专区是为贯彻落实2021年国务院《政府工…【详细】

一图看懂:上合数字经济论坛为何在重庆举办 2021年是上合组织成立20周年。8月23-25日,中国—上海合作组织数字经济产业论坛将在重庆举行,确认出席本次论坛的嘉宾实现了上合组织国家代表参会全覆盖。…【详细】