社交平台上,“文物”隔空喊话,一个个鲜活精彩,热闹非凡。一瞬间,文物“活了”,用内涵传递历史,以形释意,激荡千年的文脉传承。

战国虎纹青铜三角翼戈。重庆三峡移民纪念馆供图

在这一场文物“比美大赛”中,重庆三峡移民纪念馆的两件珍宝“出圈”:战国虎纹青铜三角翼戈,锋刃仍在,幽幽映辉,透出巴人冶炼青铜的高超技艺;唐代湘阴窑青瓷骑马吹笳俑,造型别致,人像马首的细微处,绒丝缕缕,光影下,黛青琉璃,让人过目不忘。

文物“出圈”,宝藏“露脸”,重庆三峡移民纪念馆再入视野。

雄奇纪念馆望古今

清明前后,雷雨轰轰,长江畔,微风徐徐。在重庆市万州区江南大道上,江边一座雄奇的建筑物,静默无言——重庆三峡移民纪念馆,它守护这片山水的过去,遥望奔流的未来。

一眼望去,纪念馆让人印象深刻。外墙采用清水混凝土装饰,棱角分明的外形,宛若耸立的岩石,厚重不言,是其传递出的第一讯号,精气神兼备。

重庆三峡移民纪念馆。候本艳摄

进入其中,公共空间前方蜿蜒的透明薄膜,象征175米江面,两侧拔地而起的倾斜墙体,形成一条条“崖壁”,屋顶中间透明的天窗犹如“一线天”,直观凸显了“陡壁长峡”这一典型的三峡地理地貌。

“纪念馆总建筑面积1.5万平方米,展陈面积7千平方米,共有两个基本陈列、两个专题陈列和三个临时展厅。”讲解员王尧已经工作五年,在这座历史回廊里,她迎接来自四面八方的游客。

“走进纪念馆,就是一次‘时空旅行’,从新田盐井沟古生物化石到平湖万州新气象,这里应有尽有。”王尧聊起家乡的历史,滔滔不绝,“纪念馆就是一个‘中转站’,一端是历史,一端是今人,双方在这里邂逅,成就的是穿越的奇缘。”

绕不开的移民情

重庆三峡移民纪念馆,绕不开移民,他们的坚韧和奉献,是这座建筑物的灵魂。

主题陈列《伟大壮举 辉煌历程》,浓缩着百万移民群众、广大移民干部以及对口支援者付出的艰辛和努力,群雕《三峡明天会更好》就是最好的写照。

群雕《三峡明天会更好》。曾英豪摄

长7米,宽2米,高2.8米,一共由16位人物形象组成,共有2位移民干部和14位移民。有位移民,左手拿着扁担,右手带着石磨、刨子等家乡的农具和生产工具,它寓意着三峡移民在到达新家园后不等不靠,迎难而上、自力更生。

群雕上方是一个小男孩骑坐在父亲的肩头,手中努力向上挥舞着纸飞机,动感的画面寓意了一种新的希望和对未来的美好向往。群雕以现实主义表现手法,形象、生动地刻画了移民告别故土、奔赴新家的感人景象。

纪念品陈列。曾英豪摄

主题陈列里,一处复原的三峡地区移民老家的典型生活场景栩栩如生,场景中陈列的桌椅板凳和锄头、扁担、竹筐等农具,均为收集的移民老家实物,家门口一颗黄桷树挺拔而立,仿若三峡的根也紧紧扎在移民新家园的土地上。

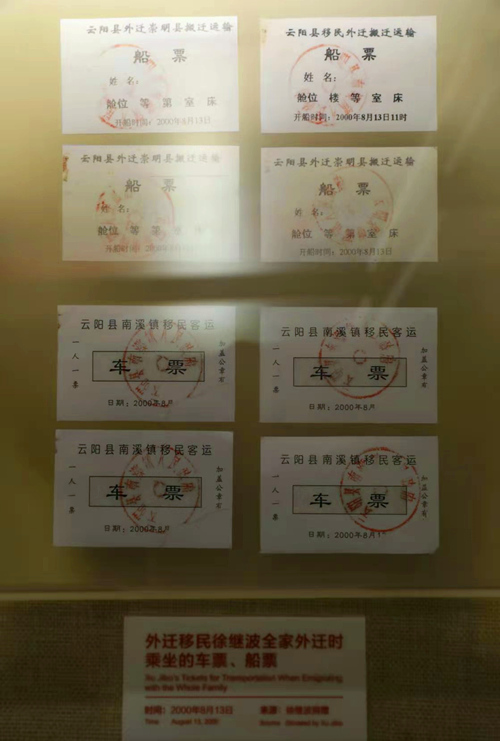

“纪念品会‘说话’,它们所传递出的情感共鸣,所折射的岁月,胜过千言万语。”重庆三峡移民纪念馆宣教部副主任张健对展示品十分熟悉,数十年的相伴,一张船票、一颗树苗,背后的故事,她都能娓娓道来。

文物“出圈”要自己“说话”

“文物要‘活’,要有底气,要有生命力。”重庆三峡移民纪念馆副馆长李应东说。

怎么样才能有生命力?

2020年12月21日,中国博物馆协会发布《关于第四批国家一、二、三级博物馆名单的公告》,重庆12家博物馆入选,其中重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)和大足石刻博物馆入列国家一级博物馆。

“入列国家一级博物馆,给了我们勇气,专家和老百姓的认可,给了我们底气,让我们更加认识到自己的价值。”李应东表示,接下来,重庆三峡移民纪念馆将“以评促发展”,在文物修复基地工作上下功夫,继续优化观众接待、陈列展览、综合管理、藏品研究,进一步发挥宣传教育作用。

纪念品陈列。曾英豪摄

怎么才能“活”?

“要让文物自己‘说话’。”李应东介绍,纪念馆的陈列通过实物、沙盘、浮雕、壁画、照片、投影、多媒体互动等多种方式,全面展示三峡移民“舍小家 为国家”这一伟大壮举。

其中,一面以三峡地理地貌与历史发展相结合的浮雕数字背景墙,采用多媒体形式介绍三峡地理位置、地势特征及历史文化,再加上实物陈列《峡江图考》,让三峡“动”起来。

纪念馆里,还匠心设计“观景窗”,从长江借景,与展示内容参照,形成丰富的参观体验。游客可通过这个“观景窗”看到蓄水后的平湖美景和万州移民新城。

此外,还陈列了一个大型三峡大坝枢纽模型,配合灯光与多媒体投影,介绍大坝枢纽建筑、大坝建设施工方案及工程之最,让人深入了解三峡工程概况。

“这还不够,要把文物、纪念品晒出来,让他们借助新媒体渠道,让更多人感受、感悟、感怀。”李应东表示,纪念馆不同于一般景点,需要给参观者以知识、以思考、以启发,历史的场景可以激活感官,足以将兴趣凝结为记忆的钥匙,助力我们走向更加美好的未来。

汽车行驶在重庆市黔江区中塘镇双石村的“挂壁公路”上。杨敏摄

重庆黔江:“挂壁公路”助力乡村振兴 近年来,黔江区加大“四好农村路”建设力度,在峡谷、沟壑、悬崖、绝壁上修建了一条条“挂壁路”“盘山路”。…【详细】

汽车行驶在重庆市黔江区中塘镇双石村的“挂壁公路”上。杨敏摄

重庆黔江:“挂壁公路”助力乡村振兴 近年来,黔江区加大“四好农村路”建设力度,在峡谷、沟壑、悬崖、绝壁上修建了一条条“挂壁路”“盘山路”。…【详细】

村民在重庆市垫江县沙坪镇毕桥村高标准农田水稻基地用农机收割水稻。龚长浩摄

重庆垫江:农机助秋收 立秋后,重庆市垫江县45万亩水稻相继成熟,稻田到处可见收割机抢收粮食的场景。…【详细】

村民在重庆市垫江县沙坪镇毕桥村高标准农田水稻基地用农机收割水稻。龚长浩摄

重庆垫江:农机助秋收 立秋后,重庆市垫江县45万亩水稻相继成熟,稻田到处可见收割机抢收粮食的场景。…【详细】

川渝滇黔藏“跨省通办”服务专区上线 人民网重庆8月20日电 (刘政宁、周小平)20日,由川渝滇黔藏西南五省区市联袂打造的“跨省通办”服务专区正式上线,将为企业群众提供更加便利的异地办事服务。 据了解,新上线的“跨省通办”服务专区是为贯彻落实2021年国务院《政府工…【详细】