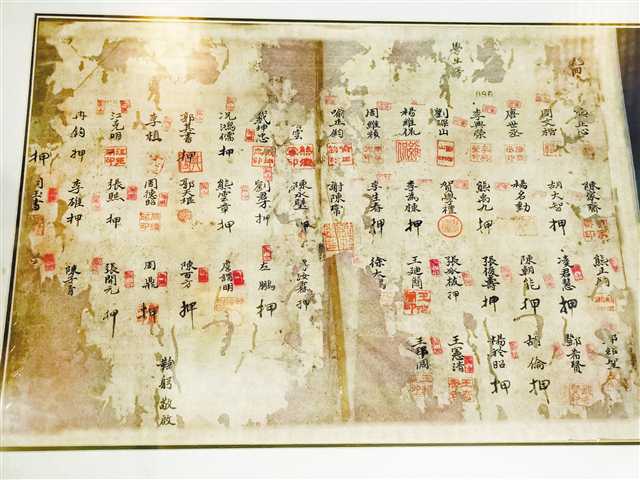

重慶留法勤工儉學分會預備學校赴法學生代表名冊。記者 趙迎昭 攝/視覺重慶

1924年7月,旅歐共產主義青年團第五次代表大會后,歡送周恩來回國時合影。前排左一為聶榮臻,左四為周恩來,后排右三為鄧小平。(聶榮臻元帥陳列館供圖)

3月12日,巴南區檔案館展廳內,觀眾被中央展櫃中的一件珍貴紙質檔案吸引。“這是我館的鎮館之寶,每次看到它我都會十分感慨。”該館副館長黃平說。

檔案右側,寫有“重慶留法勤工儉學分會預備學校赴法學生代表”字跡,殘存的紙張上可以辨認出鄧希賢(鄧小平)、冉鈞、周文楷(周貢植)等50余名學生的名字,名字下方是他們的印章。這件1920年的紙質檔案承載著一段波瀾壯闊的歷史。

時間回到100年前的1920年8月27日,鄧小平、冉鈞、周貢植等重慶留法勤工儉學預備學校的83名學生在渝啟航,赴法追尋救國救民的真理。“從1919年初到1920年底,近2000名中國青年遠赴法國勤工儉學。”重慶市地方史研究會會長周勇介紹。

這些風華正茂的青年,在留法勤工儉學期間經歷了什麼、收獲了什麼呢?

一份檔案

講述乘風破浪救國之路

“這件檔案赫赫有名,曾多次被中央文獻出版社、中央電視台、鄧小平故居陳列館所採用。”黃平指著上述檔案說。

這些青年赴法時,多在20歲上下。其中,鄧小平16歲,圓圓的臉龐,機智的神態,一副稚氣未脫的模樣。聶榮臻於1919年赴法,當時也才20歲。

留法勤工儉學運動的組織者是誰呢?“二十世紀二十年代的留法勤工儉學運動在歷史長河中只是短暫一瞬,但在中國近代歷史上卻產生了不可估量的影響。”周勇介紹,留法勤工儉學運動興起於辛亥革命后不久,是由蔡元培、吳玉章、李石曾等倡導和發起的。他們希望動員有志青年到法國去學習先進的科學技術和文化知識,圖謀科學救國、實業救國和教育救國。

重慶留法勤工儉學運動在“五四”運動的高潮時期興起,標志性事件是1919年8月28日重慶總商會會長汪雲鬆等人成立留法勤工儉學會重慶分會,隨后籌建了重慶留法勤工儉學預備學校。“這為重慶等地學子留法創造了條件,提供了組織保障。”周勇說。

在全國留法勤工儉學運動中,四川赴法人數居全國各省首位。重慶留法勤工儉學的人數佔全川總人數的三分之一以上,共計190人(僅指本籍學生)。其中,巴縣的留法學生就超過50人,包括周貢植等﹔江津縣有43人,包括聶榮臻、冉鈞等。

鄧小平等人從重慶乘船抵達上海后,於1920年9月11日乘坐盎特萊蓬號郵輪起程赴法。《鄧小平傳(1904—1974)》寫到:“當時我才十六歲,受到五四運動的影響,就想出洋學點本領,回來搞工業,以工業救國。”《聶榮臻元帥回憶錄》也有類似記述:“他們(愛國學生)認為,要拯救落后的中國,必須發展自己的工業,隻有到國外學好科學技術,回國后才能實現實業救國的願望。”

從中國到法國,數十天的海上航行,他們無論是身體還是意志都要經受巨大考驗。聶榮臻曾回憶,他所乘坐的四等艙艙內空氣污濁,很難聞。途經地中海時遇上大風暴,兩天兩夜,司芬克司號郵輪一直在巨浪中蕩來蕩去,一會兒被拋上浪尖,一會兒又跌進浪谷,讓人十分難受。

一張照片

定格永遠難忘的革命起點

他們西裝筆挺,目光如炬,精神抖擻。這是記者在江津區聶榮臻元帥陳列館中看到的一張照片——1924年旅歐共產主義青年團第五次代表大會后,歡送周恩來回國時的合影。

江津區文史專家鐘治德說,1920年底,中國勤工儉學學生中,能夠找到工作的不到四分之一,大多數學生依靠華法教育會每天發放的六法郎維持生活。但華法教育會也不堪重負。1921年1月中旬,華法教育會發出通告,和留法勤工儉學學生斷絕經濟關系。

在這樣的背景下,鄧小平結束了在巴耶中學的儉學生活,來到法國南部城市克魯梭的施奈德鋼鐵廠當了20多天軋鋼工,此后又在其他工廠打短工維持生活。他后來回憶:“每天隨機器運轉……稍有疏忽,就被烙傷。”

1922年,法國經濟好轉,鄧小平來到小城夏萊特的哈金森橡膠廠做工。“在這裡,鄧小平逐漸接受了革命思想。”周勇說,在趙世炎、王若飛等的影響下,鄧小平開始閱讀一些關於社會主義的書報,如《新青年》等。

鄧小平后來在日記中回憶:“最使我受影響的是《新青年》第八九兩卷及社會主義討論集……每每聽到人與人相爭辯時,我總是站在社會主義這邊的。”

1922年6月11日,鄧小平離開夏萊特來到巴黎,不久后正式加入旅歐中國共產主義青年團。從此,他確立了共產主義信仰,並為之奮斗一生。

很多人都和鄧小平一樣,在留法勤工儉學的過程中,通過比較、分析、研究,接受了馬克思主義,走上了革命道路,聶榮臻也是其中之一。

“……拯父老出諸水火,爭國權以救危亡,是青年男兒之有責!況男遠出留學,所學何為!決非一衣一食之自為計,而在四萬萬同胞之均有衣有食也……”

“這封聶榮臻寫於1922年6月3日的家書,標志著他的世界觀發生根本轉變,即由實業救國轉向社會革命。1923年春,他經趙世炎、劉伯堅介紹,加入中國共產黨。”聶榮臻元帥陳列館相關負責人說。

聶榮臻在回憶錄中說:“這一段的生活,在我的頭腦裡的烙印很深,因為這在我一生經歷中,是完成世界觀的根本轉變、真正走上革命道路的起步時期。革命的起點是永遠難忘的。”

一座故居

賡續留法勤工儉學記憶

“這裡是周貢植的故居,他是一位烈士,大家和我一起來了解他的事跡吧。”近日,7歲的女孩兒王曉凝對著爸爸王鬆的手機鏡頭說。

王鬆有一個社交賬號,專門用視頻記錄女兒的成長。讓父女倆感觸的是,這位和鄧小平等一同赴法的青年,1928年犧牲時年僅29歲。

2019年7月1日,修繕完成的中共四川省臨委會擴大會議會址暨周貢植故居對外開放,“初心·使命·奮斗——巴渝地區早期共產主義運動文物史料展”同時在故居開展。去年,該故居獲評“2020年度重慶市文物利用優秀項目”。

展覽中,周貢植留法貸款收據、盎特萊蓬號郵輪模型等史料和藏品,立體、生動講述了鄧小平、周貢植等川渝青年以重慶為起點,向西方學習,立志改造中國的故事。

說起周貢植的史料,周勇談到了去年的一個發現。當他在重慶中國三峽博物館查閱父親周永林向該館捐贈的文物史料時,無意間發現其中有一張周貢植親筆簽名的明信片。明信片正面是周貢植的照片,背面是他的手書“中華民國十三年八月十二日深山君為余攝於蒙達爾之一運河邊”,落款為“文楷”。經鑒定,這是周貢植的唯一存世手跡,十分珍貴。

除了周貢植故居所在的九龍坡區外,一些區縣也十分注重挖掘和利用留法勤工儉學史料。巴南區檔案館珍藏了近90件留法勤工儉學檔案,計劃今年結集成冊出版,讓塵封的檔案“活”起來,服務於學術研究。江津已推出《冉鈞傳》,並正在整理鐘汝梅烈士事跡,籌備鐘汝梅烈士資料陳列室。

“我建議在今天的重慶第二十九中學(重慶留法預備學校所在地)辟出展廳,全面展示從重慶出發的留法勤工儉學學生群體的求學和革命之路。”周勇建議。

他表示,如今,我們更應具有家國天下的博大情懷,將個人理想奮斗融入祖國建設,勇擔時代使命,努力為祖國的發展改革貢獻力量,做新時代的奮斗者。

本報記者 趙迎昭

汽車行駛在重慶市黔江區中塘鎮雙石村的“挂壁公路”上。楊敏攝

重慶黔江:“挂壁公路”助力鄉村振興 近年來,黔江區加大“四好農村路”建設力度,在峽谷、溝壑、懸崖、絕壁上修建了一條條“挂壁路”“盤山路”。…【詳細】

汽車行駛在重慶市黔江區中塘鎮雙石村的“挂壁公路”上。楊敏攝

重慶黔江:“挂壁公路”助力鄉村振興 近年來,黔江區加大“四好農村路”建設力度,在峽谷、溝壑、懸崖、絕壁上修建了一條條“挂壁路”“盤山路”。…【詳細】

村民在重慶市墊江縣沙坪鎮畢橋村高標准農田水稻基地用農機收割水稻。龔長浩攝

重慶墊江:農機助秋收 立秋后,重慶市墊江縣45萬畝水稻相繼成熟,稻田到處可見收割機搶收糧食的場景。…【詳細】

村民在重慶市墊江縣沙坪鎮畢橋村高標准農田水稻基地用農機收割水稻。龔長浩攝

重慶墊江:農機助秋收 立秋后,重慶市墊江縣45萬畝水稻相繼成熟,稻田到處可見收割機搶收糧食的場景。…【詳細】

川渝滇黔藏“跨省通辦”服務專區上線 人民網重慶8月20日電 (劉政寧、周小平)20日,由川渝滇黔藏西南五省區市聯袂打造的“跨省通辦”服務專區正式上線,將為企業群眾提供更加便利的異地辦事服務。 據了解,新上線的“跨省通辦”服務專區是為貫徹落實2021年國務院《政府工…【詳細】