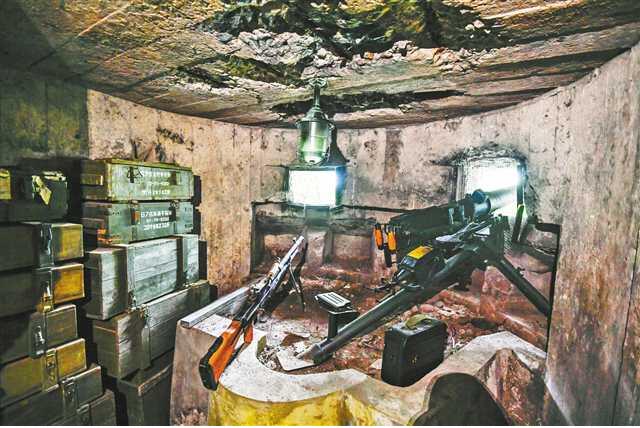

5月28日,渝中區虎頭岩,重慶市人民防空宣傳教育館地下的軍事要塞,保存完整的機槍眼。

100多年前,渝中區虎頭岩,山頂形如虎頭,山高300多米,南北兩面懸崖峭壁,地勢險峻,易守難攻。

它是重慶市渝中區的制高點,於此下扼嘉陵江水道,上守陸路通往重慶城的必經之道,歷來是兵家必爭之地。

如今的虎頭岩頂,已打造成一個鳥語花香的公園。公園岩頂位置,重慶市人民防空宣教館已於日前建成,宣教館岩體下面13米處,一座塵封的地下軍事要塞,正在加緊修繕,即將揭開神秘面紗……

重慶人防宣教館內設軍事瞭望台

5月28日,重慶市人民防空宣傳教育館的展廳一角。

近日,記者從市人民防空辦了解到,重慶市人民防空宣教館將於6月5日投用。它是一個人防科普宣教館,希望通過人防科普知識宣傳,提高公民的國防觀念、人防意識,幫助大家掌握防空基本知識和應對技能。

該館坐落於虎頭岩公園,由一個地上人防科普主展區和軍事瞭望台、地下軍事要塞展示區組成,總布展面積約2700平方米,是目前重慶中心城區最大的人防宣教館。

展館充分整合現有展陳資源,充分利用現代科技,增加其知識性、趣味性、體驗性。主展區共設“人防史話”“人防科普”“重慶人防”“人防實訓”四個展廳。

“人防史話”展廳主要展示人防產生的背景,世界民防、中國人防和重慶人防的發展歷程,人防的重要作用等,同時展陳了各種空襲武器模型、現代防護設備等。從氣球空襲到信息化戰爭,從格爾尼卡空襲到日本空襲珍珠港,世界空襲史直觀地展現在人們眼前。

順著展廳往前,一個由頂部延伸至牆面的LED巨幕影片給人以巨大的視覺沖擊。LED巨幕上,多架轟炸機從頭頂飛過,將地面的建筑物炸得粉碎,而前方一個被炸毀的洞口上“愈炸愈強”四個字格外醒目。短片真實地還原了“從持續不斷地被轟炸,到愈炸愈強的山城人民在廢墟上站立起來場景”,將重慶人民頑強抗戰、不屈不撓的精神展現得淋漓盡致。

穿越藍色的“時光之翼”扶梯,仿佛來到另一個時空維度。這裡所有的一切與“人防”有關。在“人防科普”廳裡,人防的定義、人防的使命任務、人防標志及含義,都採用Flash動畫的形式呈現,卡通人防小衛士頭戴人防帽,身穿人防服裝,一本正經地講述人防職能等相關知識,看起來十分可愛,為嚴肅的人防知識增添了不少趣味性。

在這裡,參觀者還可以到感應區試聽三種不同類型的警報,了解各類警報的特點、發報規律和鳴放時機﹔查詢了解按構筑形式、抗力等級、防化等級等方式劃分的人防工程類型,早期人防工程的建設、開發利用等珍貴影像。

早期人防工程和現代人防工程有什麼區別?人防工程建設的平戰雙重功能有哪些?在這裡,你都可以找到答案。防護密閉門體驗互動展項還可以讓人深入了解密閉設施、濾毒通風設施等,實景感受現代人防工程的特點與優勢。

新三防和老三防是“人防科普”的重要部分。彩立面設計將防核、防化、防生物武器“老三防”的概念形象化。而文字配合人防無人機、搜索機器人、低空預警雷達等實物模型展示的形式,更直觀地介紹了“新三防”,即防精確打擊、防電子干擾和防偵查監視的定義、種類及方法。

“人防科普”廳內還有一個重點展項——安全防護之家。這是一個由實物、多媒體、場景營造等多種元素組成的模擬客廳。體驗者可以通過觀看電視,學習空襲來臨時如何進行逃生,以及如何將家中常見物品快速轉化為防護用具,如將沙發墊、抱枕作為臨時遮擋物,用毛巾、礦泉水瓶進行簡單改造快速轉化為防護面具等。

5月28日,游人正在重慶市人民防空宣傳教育館參觀。

想知道你家附近有哪些人防工程嗎?“重慶人防”廳可以給你解密。通過多媒體互動沙盤的觸摸屏,可查詢“我家附近的人防工程”,還可以實現與沙盤之間的聯動,隻要點擊屏上的人防工程、疏散基地、重要目標、預警報知體系、疏散路網五個虛擬按鍵,沙盤上相應位置就會有不同顏色的燈光亮起。

“洞子裡的萬象生活”更是“重慶人防”廳的一大特色。防空洞改造成的軌道1號線、建川博物館、解放碑地下環道、地下納涼點、洞子火鍋店等應用場景,在嵌入牆體的屏幕上播放,形象地展示重慶市對人防工程的開發利用和人防工程的社會價值、經濟價值、文化價值。

“人防實訓”廳主要圍繞“實訓”主題,通過空襲火災投影、場景還原、聲音特效等手段,打造出具有重慶當地特色的沉浸式空襲逃生體驗場景,體驗者可以在工作人員引導下體驗人民防空鳴、走、藏、消的過程,學習心肺復蘇、骨折急救和指壓止血等方法。實訓體驗結束后,體驗者還可以通過“空襲逃生闖關游戲”對實訓效果進行檢驗。

軍事瞭望台特色體驗空間位於虎頭岩制高點,形似瞭望台,內設望遠鏡、多媒體顯示屏等,融科普、場景、互動於一體。而地下軍事要塞遺址體驗位於展館地下,設計採用修舊如舊的原則,還原了100多年前的射擊口、彈藥庫、屯兵室場景。

地下要塞留下的歷史謎團

在虎頭岩頂部,重慶市人民防空宣教館坐落位置的崖壁四周,石縫裡、草叢中、大樹旁至今保留著射擊孔,任憑歲月風吹雨打。

5月28日下午,記者從宣教館坐電梯,垂直下降到地下13米處。打開電梯門,一個洞口映入眼帘——這就是通往地下軍事要塞的入口。

洞口寬約1.5米,高約2.5米,便道濕滑,裡面伸手不見五指。借助工作人員的手機燈光,大家謹慎前行。

洞子呈弧形,東西走向。裡面有主洞,還有支洞。在一個支洞旁,記者看到,在一個射擊台上,立著兩挺機槍模型。槍口支到射擊口外,模仿當年的樣子。記者目光透過射擊孔,隻見視野開闊,腳下的懸崖一覽無余。交戰時,有人如果從崖下發起進攻,結局可想而知。

為應對來自上面的進攻,洞裡還修了陡峭的梯坎,直通洞頂。梯坎寬約半米,沒有護欄,坎面十分光滑,可見當年有人頻繁在這裡上上下下。

虎頭岩高300多米。洞外牆壁四周,交叉分布了12個射擊口,進行火力覆蓋。市人防宣教中心干部猶廷玉介紹,專家推測,要塞大致始建於百余年前軍閥混戰時期。當時,這裡是重慶市中區(現渝中區)的制高點,地勢險峻,北面和南面懸崖峭壁,於此下可扼嘉陵江水道,上可守陸路通往重慶城的必經之道,是兵家必爭之地。

工事設有3個入口,一處聯通宣教館,一處位於虎頭岩下灌木叢中,一處現已封堵。抗戰期間,工事附近修建了防空警報台,應對日軍空襲。

猶廷玉說,要塞經過多次修建,洞長延伸至2000米左右,一度直達山下的嘉陵江畔。后來,因為各種工程建設,部分洞體被挖斷、垮塌。目前,虎頭岩初步整修出來供開放的主洞長約155米。

洞內,至今完好保存著磚頭砌成的彈藥庫、屯兵室。洞內牆上有大量深約15厘米的小洞,可能是插火把照明所用。深約半米的集水池,依然蓄積著山洞滲漏的清澈泉水。因年代久遠,洞外黃葛樹的發達根系已深入洞內,垂在半空,宛如屏風。

身處洞內,遠離喧囂,仿佛與世隔絕。當年,武裝人員長期蟄伏於此,不知是何種情狀。

在一個呈斜坡狀的支洞前,記者看到一大堆水泥渣。這堆渣是哪裡來的?用來干什麼?猶廷玉講了一個故事——

12年前,虎頭岩下幾家單位給政府反映,虎頭岩岩體有縫隙,擔心垮塌,希望能往裡面澆筑混凝土。

一個公司承包了這個業務。老板以為灌兩車混凝土就能解決問題。

然而,當工人把兩車混凝土灌進“縫隙”時,發現“泡都不冒一個”,感覺就像是遇到個無底洞。

老板認為這個業務太虧,終止了合作,也沒有深究地下是什麼情況。

事實上,自上個世紀50年代以來,這個地下要塞,一直鮮有人知道。

80年代,市人民防空辦在進行人防工程摸排時,工作人員發現了這個沉寂的地下暗堡。隨后,市人民防空辦派專人在此值守。

當年,為何要修這個軍事要塞?是誰提出來的?是哪個部隊駐扎於此?洞內外是否發生過激烈槍戰?彈藥庫牆上預留的孔洞為何一處為喇叭口式、一處為規則式,用意何在?抗戰時,面對日軍空襲,這裡是否響起過槍聲?

……

近年來,這個地下要塞迎來文物、建筑、文旅專家造訪。然而,大家除了驚嘆,掌握不了更多有價值的信息——檔案館和各種史料裡,找不到關於它的描述。

或者,在戰爭年代,它本身就屬於軍事機密。

時至今日,關於這個軍事要塞,依然是迷霧重重,疑團待解。

記者採訪時看到,中冶建工施工人員正對地下要塞進行保護性修繕。目前地下要塞已經完成了改造和裝飾。

中冶建工勘察設計研究總院有關負責人表示,目前項目建設階段性成果來看,基本達到了“堅持修舊如舊、保持原貌、低影響開發”的設計初衷和效果。

“下階段,我們將配合建設方對要塞洞內效果展示進一步低影響打造,如定制火把原型燈具、煤油馬燈燈具,進一步呈現抗戰時期要塞地堡原樣。”

市人民防空辦有關負責人表示,地下要塞將與重慶市人民防空宣教館一道向公眾開放。

重慶日報記者 陳國棟 何春陽 齊嵐森 崔力攝/視覺重慶

汽車行駛在重慶市黔江區中塘鎮雙石村的“挂壁公路”上。楊敏攝

重慶黔江:“挂壁公路”助力鄉村振興 近年來,黔江區加大“四好農村路”建設力度,在峽谷、溝壑、懸崖、絕壁上修建了一條條“挂壁路”“盤山路”。…【詳細】

汽車行駛在重慶市黔江區中塘鎮雙石村的“挂壁公路”上。楊敏攝

重慶黔江:“挂壁公路”助力鄉村振興 近年來,黔江區加大“四好農村路”建設力度,在峽谷、溝壑、懸崖、絕壁上修建了一條條“挂壁路”“盤山路”。…【詳細】

村民在重慶市墊江縣沙坪鎮畢橋村高標准農田水稻基地用農機收割水稻。龔長浩攝

重慶墊江:農機助秋收 立秋后,重慶市墊江縣45萬畝水稻相繼成熟,稻田到處可見收割機搶收糧食的場景。…【詳細】

村民在重慶市墊江縣沙坪鎮畢橋村高標准農田水稻基地用農機收割水稻。龔長浩攝

重慶墊江:農機助秋收 立秋后,重慶市墊江縣45萬畝水稻相繼成熟,稻田到處可見收割機搶收糧食的場景。…【詳細】

川渝滇黔藏“跨省通辦”服務專區上線 人民網重慶8月20日電 (劉政寧、周小平)20日,由川渝滇黔藏西南五省區市聯袂打造的“跨省通辦”服務專區正式上線,將為企業群眾提供更加便利的異地辦事服務。 據了解,新上線的“跨省通辦”服務專區是為貫徹落實2021年國務院《政府工…【詳細】