“為人民群眾謀幸福不辛苦”

——記全國脫貧攻堅楷模毛相林

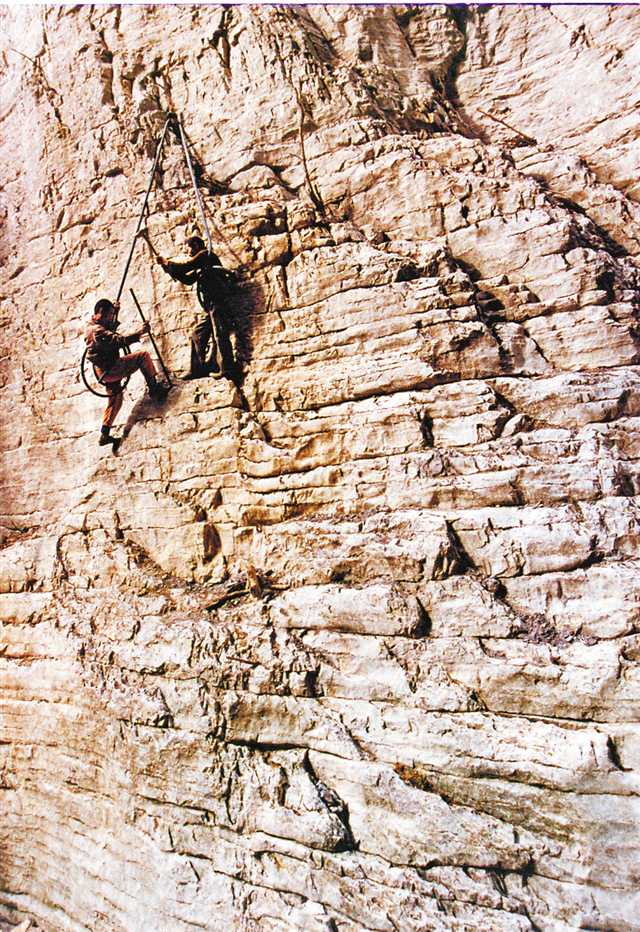

昔日下庄修路的場景。 (本報資料圖片)

2019年4月14日,巫山縣竹賢鄉下庄村“下庄精神”文化陳列館,毛相林向來自新疆和萬州的游客講述懸崖路修筑的故事。(本報資料圖片)記者 萬難 攝/視覺重慶

2月25日,全國脫貧攻堅總結表彰大會在北京隆重舉行。我市巫山縣竹賢鄉下庄村黨支部書記毛相林被授予全國脫貧攻堅楷模榮譽稱號。

主席台上,毛相林領獎時,習近平總書記向他道了一聲:“辛苦了!”毛相林回答說:“不辛苦!”

總書記一聲“辛苦了”,讓毛相林百感交集。他想到了下庄,思緒又回到了下庄那條出山的路,下庄脫貧致富的群眾,還有下庄農文旅融合的振興路。

在毛相林看來,總書記的這聲“辛苦了”,是對自己說的,也是對奮斗的下庄人說的,更是對所有奮戰在脫貧攻堅一線的干部群眾說的。

毛相林說:“為人民群眾謀幸福不辛苦。”

“山鑿一尺寬一尺,路修一丈長一丈”

下庄村坐落在巫山縣竹賢鄉大山深處,四周絕壁合圍,形似天坑。以前從村口到村底落差1100多米,出村隻有一條挂在絕壁上的羊腸小道。全村近400人住在“井”底,一直生活在貧困、閉塞、落后中。

“修一條出山路。”1997年,毛相林當選村黨支部書記,第一件事就提出修路。“修路?”下庄曾經三次動工修路,都因絕壁險惡而擱置。望著四面絕壁,巍巍大山,大家問毛相林,“炸藥怎麼解決?錢從哪裡來?”“猴年馬月才能修通?”……

“山鑿一尺寬一尺,路修一丈長一丈,就算我們這代人窮十年、苦十年,也一定要讓下一輩人過上好日子!”毛相林擺出一組數據:1949年以來,全村398人中,從未坐過汽車的315人,未見過電視的360人﹔從懸崖上摔死的有23人,摔傷的有60余人,摔殘的有15人。他說:“我們喂的豬要變成錢,得殺了一塊一塊背出山去賣,大家去竹賢趕場,早上出發,天黑才能回家。有了路,車開到家門口,喂的豬、種的菜,直接就用車子拉走了。”

打嘴仗、算細賬,反反復復開院壩會,下庄人最終統一共識——修路。村民每人捐資10元,湊得3980元﹔每戶每年賣掉一頭肥豬,每年可湊3.84萬元,如果這路要修10年,就是38.4萬元﹔黨員干部捐款,再湊得兩三萬元﹔凡是在村裡有承包地的村民,無論是否在村裡住,都要投勞,或者交錢,每天20元……

1997年冬月十二,下庄人跟著毛相林炸響了開山修路第一炮。男人上山投勞﹔女人負責做飯、運送物資、在家種地﹔老人照顧孩子﹔年紀稍大的孩子則在周末協助大人作好運送物資等后勤工作。

下庄的男人們,最年長的63歲,最年輕的17歲,為修路,風餐露宿在絕壁上,個把月回家一次,路修到哪裡,就在附近找個岩縫搭個臨時窩棚棲身。

白天,毛相林帶頭在絕壁上懸空鑽炮眼、安放炸藥雷管,帶頭搬石頭、鋪路。晚上,他在腰杆上拴根保險繩,另一頭拴在岩縫裡的老樹根上,睡在窩棚最外面。毛相林說,他是村支書,是修路的發起人,最重的活、最危險的活,必須帶頭。

下庄8公裡出山路,大部分都在絕壁上,最險要的就是私錢洞、雞冠梁一段。毛相林心頭一直擔心出事。在1999年,前后50天,28歲的沈慶富、36歲的黃會元都因落石墜崖遇難。

“特別是黃會元死后,我怕了,怕再死人。”路,是毛相林提議修的﹔黃會元,是毛相林叫回來修路的﹔繼續修下去,還會不會死人?毛相林在黃會元的靈堂前再次問全體村民,“前后不到兩個月,就死了兩個人!這路,修,還是不修?”

短暫的沉默后,黃會元的父親黃益坤站了出來,說:“黃會元雖然死了,但這路還得修,修了我們才能擺脫貧困。”老人的話,讓毛相林和村民們既感到悲壯,又深受感動,隨后紛紛舉起握得緊緊的拳頭,“修!”

第二天,村民們安葬黃會元后,又上山修路。修路的隊伍中,多了黃會元的妻子楊自慧。

2004年3月,下庄絕壁上的這條寬2米多、長8公裡的天路終於全線貫通。7年,下庄人付出6條鮮活生命、兩人終身殘疾、數不清多少人次受傷的代價,最終打通了這條出山的絕壁天路。

路通后,毛相林提議,在村口建了一個紀念碑,將沈慶富、黃會元、劉從根、劉廣周、向英雄、吳文正6位犧牲村民的名字鐫刻在了上面。毛相林說,下庄人要永遠記住他們。

“下庄不脫貧對不起修路死去的人”

“修路難,養路更難。”這條路,路面坑窪不平,懸崖落石不斷。毛相林說,一年下來總有20來次垮塌,人車通行非常危險,“但再難再險還是要保暢通。”

毛相林堅持在山路上冒險護路。他說,過去下庄因為沒有路,死了不少人,為了修路也犧牲了人。如今,通車了,再不能因為這條路死人。

2015年,新一輪脫貧攻堅戰打響。巫山縣將下庄絕壁天路硬化納入重點項目。毛相林又帶領曾經參與修路的24位村民再次集結,對80多處堡坎、路基改成漿砌翻新加固。2017年7月,這條寬4.5米的絕壁天路變身“四好農村路”。

“有了路,發展產業能致富。”下庄有800畝田地,除了種植水稻、玉米、紅薯、土豆、小麥等,毛相林還試種過漆樹、桑樹、西瓜、柑橘、脆李、桃樹等。“種過大木漆,下庄氣溫太高,全給干死了﹔發展蠶桑,夏蠶也因為氣溫太高熱死了。”

發展產業接連失敗,群眾意見很大。在村民大會上,毛相林作了檢討,這讓他很有挫敗感。“下庄不脫貧,對不起為修路死去的人!”毛相林不甘心,就一樣一樣在自家的田地裡試種。

在巫山縣城妹妹家吃西瓜,毛相林想試一試下庄可不可以種西瓜。他買了一袋西瓜種子,試種了兩分地,結果賣了500元,換了1000斤玉米。他把村民請到家裡品嘗西瓜,鼓勵大家第二年種西瓜。現在,下庄西瓜種植面積達200畝,下庄甜西瓜遠近聞名。

種西瓜的成功,讓毛相林意識到得請專家來把脈,看看下庄適合種啥?最后,專家通過對海拔、土壤、氣候、水分、陽光等進行深入考察分析,建議下庄種柑橘、桃樹、西瓜。

下庄發展柑橘,縣農委大力支持,送樹苗、每種一株柑橘樹補助5元、每開挖一個定植穴開工錢20元,很快全村發展了650畝柑橘。但是,柑橘樹種了3年,隻開花不結果,虫害還很嚴重。

毛相林不信這個邪,讓兒子開車,自己登門請來奉節的柑橘專家做指導。專家建議,規模種植柑橘要統一技術、統一管理。

2018年,毛相林牽頭成立柑橘專業合作社,並擔任理事長,墊資1萬余元購買生物農藥、有機肥,統一對柑橘進行肥水、病虫害管理。鄉裡爭取20萬元作為集體資金入股支持柑橘管護,產業收益的80%歸農戶、15%歸村集體、5%歸專業合作社。

2019年,下庄柑橘初挂果,每斤賣到3元,實現銷售收入近20萬元。柑橘全部豐產后,每年給村民增加收入200萬元左右,成為名副其實的脫貧支柱產業。

“路通了,致富門路也有了。”村民劉恆保家的柑橘賣了2萬元。他說,游客是開著小車把錢送上門,連果子都是自己去採摘,“毛書記的試驗田終於開花結果了!”

柑橘見效益了,毛相林因勢利導整治土地150畝,種上8個品種的桃子,既有觀賞桃,又有脆桃。盡管柑橘、桃子市場前景好,但毛相林堅持小麥、西瓜、土豆、紅薯等產量不能低。特別是下庄的小麥,雖然產量隻有1萬斤,但加工的面條品質好,深受顧客喜歡,每斤賣到了10元。

摸索大半輩子,毛相林終於帶領村民闖出一條產業路,650畝柑橘套種小麥、紅苕、土豆等,150畝桃園套種西瓜,在800畝試驗田裡深耕出脫貧致富產業。

過去,下庄是全鄉最窮的村。2016年,下庄在全縣率先實現整村脫貧。截至2019年底,下庄村累計完成64戶269人穩定脫貧,貧困發生率降為0.29%,農村居民人均可支配收入達12670元。

“兌現‘讓下一輩人過上好日子’的諾言”

打響脫貧攻堅戰之初,下庄精准識別出19戶貧困戶房屋存在安全隱患。在危房改造中,毛相林提出利用危房改造契機,讓村裡的貧困戶開辦農家樂吃上“旅游飯”。

貧困戶楊元頂倒是有這個意願,但他並不想改造房屋,因為沒錢。而且經營農家樂要人手,楊元頂的妻子長期生病,孩子們都不在下庄,“誰來掌勺?誰來採購?誰來打雜?”

毛相林仔細研究35戶貧困戶的情況,發現像楊元頂這樣有意願辦農家樂但又條件不足的,還有好幾戶。比如楊亨雙會開車,可以做採購﹔袁堂清的妻子廚藝好可以燒飯菜﹔楊元頂懂財務能記賬。

“3家人把房屋建在一起,合心、合力、合資辦農家樂。”在毛相林的撮合下,2019年,三戶貧困戶聯合開辦的農家樂正式營業,毛相林為其取名“三合院”,當年就創收6萬元。“大家分工協作,既省了錢,又解決了人手問題。”

引導貧困戶開農家樂,還只是鞏固穩定脫貧。毛相林說,下庄人的步伐不會止於打通絕壁上的天路,還要走好產業路、探索旅游路、開創小康路。

“下庄,前有峽谷、后有群山,谷的盡頭就是小三峽,山的那一邊是當陽大峽谷。”這些年,毛相林外出學習、參觀不少。他圍繞“下庄有啥?下庄人能干啥?”等問題,爬高山、探河谷,對下庄的旅游資源了如指掌,“大體量的峽谷、溝壑群、台地、山脈以及森林景觀和村落田園梯田群交織一體,山水相連、人文交融,構織起一派恬靜、悠然的世外桃源景象。”

2018年,當陽大峽谷連接滬渝高速的旅游環線開工建設,並經過下庄前方的后溪河峽谷,隻要下庄對接上旅游環線,就可以沖出峽谷,迎接游客進庄了。

“三步走,把旅游做起來。”毛相林介紹,第一步把村容村貌做靚,對危房進行改造提升,新建民宿,培育打造鄉村旅游星級農家樂,發展壯大民宿旅游﹔第二步把下庄精神唱響,借助下庄精神文化陳列館,講好修路故事、傳承好下庄精神,把下庄打造成弘揚自力更生、自立自強的培訓基地﹔第三步對接旅游環線,鞏固發展柑橘產業、西瓜產業及桃園觀光,吸引游客到下庄鄉村旅游休閑觀光。他表示:“我還要為下庄干幾年,兌現‘讓下一輩人過上好日子’的諾言。”

山高聳,那是下庄人挺起的不屈脊梁﹔路蜿蜒,那是下庄人留下的奮斗軌跡。戰天斗地修筑出山路、眾志成城走出脫貧路。毛相林說,下庄的鄉村振興路,還得靠一代一代的下庄人發揚下庄精神,接力干下去。

“人一輩子哪有掙得完的錢啊。”去年疫情期間,毛相林趁回家過年的村民暫時不能外出的機會,召集村民開了3次鄉村振興會議。他語重心長地開導年輕人,“下庄鄉村振興,年輕人主力軍。”

在下庄,有這樣一張老照片,村小教室的黑板上書寫著“大人流血修路為我們,我們讀書為下庄明天”18個大字。

“當時,我就坐在教室裡。”29歲的毛連長記憶猶新。那天,老師張澤燕講的就是山上大人們修路的故事,鼓勵他和同學們長大了要為下庄美好的明天出力。“當時朦朦朧朧的,也不清楚明天是個啥。”

后來,毛連長參軍,入黨,退役后一直在外打拼。聽著毛相林的話,看著他滿頭的白發,毛連長開始意識到那句話的含義。他說,作為黨員,就像毛相林當年帶頭修路一樣,要不忘初心沖鋒在前。

20年來,下庄的年輕人踏著父輩開鑿的天路走出下庄的不少。考出去的大學生已有20來個,在外創業當老板的有10余位。如今,在毛相林的動員下,100多村民又陸續回到了下庄。

現在,毛連長決定改建民宿,讓女朋友搞網絡直播帶貨,銷售下庄的柑橘、西瓜、面條,把游客吸引到下庄來。大學畢業的彭淦也回到了村裡服務﹔毛相林把兒子毛連軍留在了下庄,參與旅游建設。

“總書記叮囑我加油干!”毛相林說,他要帶領年輕一代下庄人,繼續奮斗在鄉村振興的道路上,為下庄闖出一條幸福的小康路。

本報記者 彭瑜

|