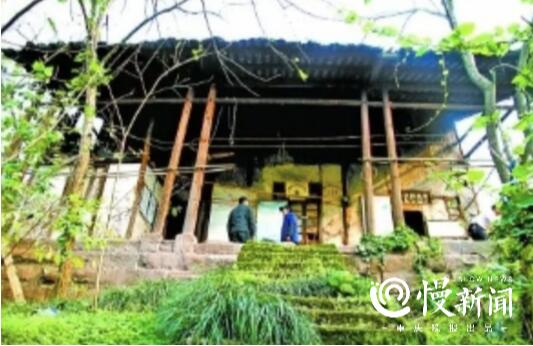

國立中央大學柏溪最后的校舍正面圖

在兩江新區康美街道,有一座建筑舊房子,門口立著的牌子上寫著:中央大學柏溪分校舊址,幾個字透露著這裡曾經的輝煌。

曾經有一座高等學府坐落於此,它就是國立中央大學柏溪分校,回顧這所學校的辦學歷史,與彼時的苦難歷程息息相關。

今年雙晒期間,兩江新區一度成為市民關注的熱點,而這座隱藏在鬧市中的磚木結構建筑,成為不少市民打卡地。

家住沙坪壩的市民王先生帶著女兒前來拍照表示:“得知重慶有這樣的辦學舊址,我們特地過來打卡。”

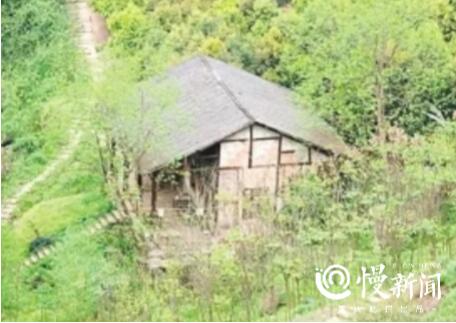

記者從兩江新區宣傳部獲悉,隨著周邊綠化的完善,整個柏溪分校舊址掩映在青山綠水之間,成為市民周末游覽的又一選擇。

國立中央大學柏溪分校舊址現狀

張之洞等人籌建

因抗戰爆發決定內遷重慶

東南大學官網首頁關於該校歷史沿革的記錄上,完整地記錄了國立中央大學的建校及變遷史。

根據該校歷史沿革的記載,國立中央大學前身是1902年由張之洞等人籌建的三江師范學堂。

1905年,學校改為兩江師范學堂。1912年,辛亥革命后,學校因時局不穩而停辦。1915年,教育部在原兩江師范學堂的基礎上,創辦了南京高等師范學校。1920年底,由蔡元培、蔣夢麟等人籌建東南大學。1923年,兩校合並,仍稱東南大學。1927年,國民政府定都南京,將東南大學與多所學校合並組成綜合性大學,改稱為第四中山大學。1928年6月,學校又更名為國立中央大學。

上海社科院蔣寶麟論文《抗戰時期中央大學的內遷與重建》一文中,提到1932年8月,羅家倫就任國立中央大學校長,在時局紛亂的背景下,提出以“安定”“充實”“發展”作為國立中央大學新的治校方針。在羅家倫的主持下,國立中央大學經過一段時期的整合完善,學校已具相當規模。

1937年,羅家倫經過深思熟慮的分析,希望將學校遷往內陸城市,為此,他開始了考察。

在途經重慶時,他發現重慶山勢起伏,層岩疊嶂,易於防空,是一個戰時設校的理想地點。

1937年8月,羅家倫回到南京后,隨即命令總務處日夜趕制900個大木箱,開始為遷校至重慶做准備。

從此這所大學開啟了在重慶的辦學歷程。

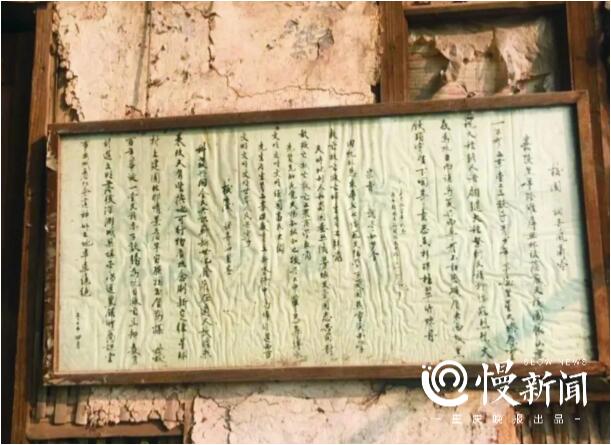

中央大學柏溪校區老照片

遷往重慶

足足耗時一年

羅家倫宣布國立中央大學立即遷往重慶,限令全校師生統一於8月底以前回校,啟程西遷。同時國立中央大學的圖書儀器及教學設備,也裝箱起運。

在選擇遷校地點時,羅家倫提出兩條遷校原則:一是遷至的新校址,一定能輪運抵達﹔二是一定在整個抗戰期間絕無再作第二次遷校的必要。這是羅家倫在危急關頭做出的理智而准確的判斷,避免像后來許多內遷學校多次遷徙的周折。

由於提早准備,國立中央大學在多方面的大力支持下,不僅是師生員工,圖書、儀器的順利遷移,就連畜牧場養的牲畜也同樣輾轉萬裡,用一年的時間也安全運抵戰時陪都重慶。

國立中央大學輾轉遷至重慶后,先是落腳沙區鬆林坡,但隨著逃到后方的學生不斷增加,鬆林坡校區已十分擁擠,羅家倫便選擇了禮嘉附近這處依山傍水的山間平壩修建分校,以安置學校的低年級學生。

據原國立中央大學、南京大學重慶校友會副會長彭黎明回憶,當時這一帶並沒有名字,羅家倫在此考察時,看到一條小溪(即九曲河),附近柏樹森森,便為該地取名“柏溪”。

文物保護點

42天建一所學校

學生在學校裡唱《鬆花江上》

2017年,東南大學重新梳理並刊發了國立中央大學柏溪分校在重慶的辦學歷史。

在東南大學的土木工程學院的網站上,一篇名為《中央大學土木工程系第31級年級史》的文章披露了這段歷史,柏溪分校位於嘉陵江上游,中間有操場,其環形跑道約300米。

2017年6月3日,《東南大學報》刊發文章《一張柏溪分校的學凳》,文中作者尹文是東南大學的老師,他尋訪這段柏溪分校辦學史時表示,裡面有三張課桌,還有一張當年的中央大學的學凳,油漆褪盡,火漆已經看不清楚,布滿了歲月的滄桑。

2013年,上海社會科學院歷史研究所助理研究員蔣寶麟撰寫論文《抗戰時期中央大學的內遷與重建》一文,詳細地再現了當年的國立中央大學柏溪分校的輝煌歷史:有房屋108棟,3個體育場面積8000平方米,可容納近2000人在此上課,而修建這樣一所規模龐大的學校,在周邊村民的爭相幫助下,隻花了42天。

蔣寶麟寫道,學校建好了,但國難當頭,整個國家都在戰火中燃燒,即便是柏溪的中大學子們,也難以享受寧靜的學習時光,而隨時都要做好躲避敵機轟炸的准備。

據彭黎明介紹,柏溪分校選址時就考慮到了防空襲的需要,這裡三面環山、森林茂密,不易被發現﹔校舍建設時,互相都保持一定間距,學校對面的小山頭,被學生們戲稱為“警報山”,因為每次防空警報一拉,師生就要拼命往山裡跑。

據家住柏溪附近的廖呈祥回憶,當時國立中央大學附小的教程中,老師們都會教一些逃難知識,比如燒紅薯充飢、用草編密碼、吹口哨傳信等等,而每到學生們組織活動,總會在學校裡響起悲憤的合唱《鬆花江上》。

國立中央大學柏溪分校培養的人才

培養諸多人才

辦學的記憶依舊深入人心

八年時間裡,柏溪分校培養了眾多的人才,如“兩彈一星”元勛朱光亞、錢驥、黃緯祿,中科院院士、固體物理學泰斗馮端,中華人民共和國國旗圖案的設計者曾聯鬆,國家最高科學技術獎獲得者、兩院院士、清華大學教授吳良鏞。著名畫家徐悲鴻、黃君碧也曾在此傳道授業。

在朱光亞院士的介紹上醒目寫著:1941年,朱光亞畢業於重慶南開中學,同年9月,朱光亞院士考入遷至重慶辦學的國立中央大學,在位於柏溪分校的物理學系讀書。錢驥於1938年9月高分考取了國立中央大學理化系,1943年,畢業於國立中央大學理化專業。並留校做助教,進修物理。包括朱光亞、錢驥、黃緯祿等在內的科學家,為我國科學事業的發展,奠定了良好的人才基礎。

國立中央大學柏溪分校遺存物件

記者從兩江新區官網獲悉,當時在中央大學柏溪分校的防空洞內,還曾藏有69箱文物。這批文物來自於安陽、新鄭、洛陽、輝縣等殷商時期的繁華勝地,包括拓片1162張,圖書1472冊,以及陶器、銅器、玉器、瓷器、甲骨、織錦、檔案卷宗等,抗戰爆發后,由河南博物館運抵重慶。

如今,舊址依然矗立在原地,隨著城市的發展,這所舊址已經成為市民打卡和尋找歷史的一個新去處。

上游新聞·重慶晚報慢新聞記者 王渝鳳 兩江新區供圖

村民在重慶市墊江縣沙坪鎮畢橋村高標准農田水稻基地用農機收割水稻。龔長浩攝

重慶墊江:農機助秋收 立秋后,重慶市墊江縣45萬畝水稻相繼成熟,稻田到處可見收割機搶收糧食的場景。…【詳細】

村民在重慶市墊江縣沙坪鎮畢橋村高標准農田水稻基地用農機收割水稻。龔長浩攝

重慶墊江:農機助秋收 立秋后,重慶市墊江縣45萬畝水稻相繼成熟,稻田到處可見收割機搶收糧食的場景。…【詳細】

川渝滇黔藏“跨省通辦”服務專區上線 人民網重慶8月20日電 (劉政寧、周小平)20日,由川渝滇黔藏西南五省區市聯袂打造的“跨省通辦”服務專區正式上線,將為企業群眾提供更加便利的異地辦事服務。 據了解,新上線的“跨省通辦”服務專區是為貫徹落實2021年國務院《政府工…【詳細】

一圖看懂:上合數字經濟論壇為何在重慶舉辦 2021年是上合組織成立20周年。8月23-25日,中國—上海合作組織數字經濟產業論壇將在重慶舉行,確認出席本次論壇的嘉賓實現了上合組織國家代表參會全覆蓋。…【詳細】