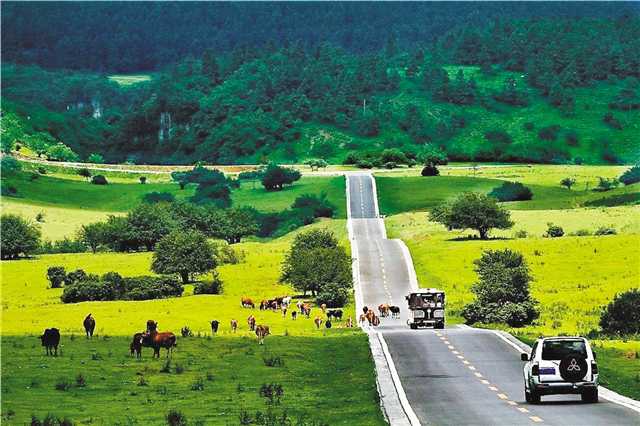

武隆仙女山。(本報資料圖片)(武隆區委宣傳部供圖)

機車轟鳴、實景演藝、藝術展覽、荷塘尋寶、篝火晚會、壩壩電影……在剛剛過去的國慶黃金周,不少人都進行了一次或長或短的出游旅行。

其間,武隆區旅游業交出了這樣一份成績單:接待游客148.84萬人次,同比增長1.43%﹔實現旅游綜合收入4.8億元,同比增長1.28%。在疫情防控常態化、連日陰雨等不利因素影響下,武隆旅游業逆勢上揚,成為國內復蘇的文旅市場中的一個亮點。

景區國際化、產品國際化、功能國際化、營銷國際化、服務國際化……做強旅游經濟、做大游客總量,建設世界知名文化旅游目的地,創新踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,國家全域旅游示范區——武隆已踏上新時代征程。

劣勢變優勢

從國家級貧困縣到世界遺產地

地處國家級集中連片特困地區——武陵山區腹地的武隆,80%的鄉鎮、75%的行政村都處在大山區、高山區和石山區,是典型的“七山一水兩分田”地貌,1999年貧困發生率高達25%,2002年被列為國家級貧困縣。

大山阻隔、交通制約、工農業遲滯,是武隆人不得不面對的困局。採石場、煤窯是當地人發家致富的依靠,對於脆弱的喀斯特生態環境,此舉無異於“殺雞取卵”。

“對武隆而言,綠色發展不是‘選擇題’,是‘必答題’。借‘綠水青山’甩脫‘貧困包袱’,我們沒有多選項。”武隆區文化旅游委相關負責人稱。

芙蓉洞景區的開發,對武隆具有劃時代意義。這座被譽為“地下藝術宮殿”和“洞穴科學博物館”的溶洞,拉開了武隆旅游開發的大幕。

1993年,武隆江口鎮一村民在放羊時意外發現了芙蓉洞,洞裡玲瓏剔透、五光十色的沉積物令他震驚。

消息不脛而走,吸引了多支國際知名洞穴探險團隊來到武隆進行科學考察,芙蓉洞因此也被評為“世界上最好的旅覽洞穴”。

當時的武隆縣委、縣政府高度重視,旋即實施“旅游興縣”“打造旅游品牌”的發展戰略,僅花了6個月時間,便做到當年發現、當年論証、當年規劃、當年開工、當年開放。1994年,芙蓉洞景區接待游客達12萬人次,實現門票收入200萬元,讓武隆掘到了第一桶“旅游金”。

此后,武隆進入景區全面開發階段,仙女山森林公園、黃柏渡漂流、芙蓉江、天生三橋等一批景區景點相繼誕生。

2007年,在第三十一屆世界遺產大會上,以重慶武隆、雲南石林、貴州荔波為代表的“中國南方喀斯特”成功列入《世界遺產名錄》,更是在武隆旅游發展史上留下濃墨重彩的一筆。

2011年,武隆喀斯特旅游區(天生三橋·仙女山·芙蓉洞)成功創建為國家5A級旅游景區。

“20多年來,武隆游客接待量增長了300多倍,旅游綜合收入增長了8500倍。數據背后,是我們一屆接著一屆干,一棒接著一棒跑,堅持把特色生態資源轉化為脫貧攻堅發展優勢,以抓鐵留痕的拼勁闖出旅游脫貧攻堅的新路。”上述負責人稱。

文化植入景區

突破“好山好水好無聊”的怪圈

觀光旅游、避暑旅游等確實讓武隆火了起來,讓武隆成為重慶旅游經濟的標杆。

不過,隨著大眾旅游時代到來,游客需求呈現多樣化、個性化、特色化趨勢,旅游不再是簡單地看山看水,而是已升級為賞山賞水賞文化。

以觀光為主的武隆旅游再次站在發展的十字路口,如果不能突破“好山好水好無聊”的怪圈,就面臨被市場淘汰的可能。

2012年,大型山水實景演出《印象武隆》橫空出世,武隆再次成為重慶文旅融合“吃螃蟹者”。如今,“川江號子”在桃園大峽谷已唱響8年,節目歷經多次改版升級,前往打卡的游客絡繹不絕。

“目前,該演出已上演2300多場,接待游客近400萬人次,實現門票收入近4億元。更重要的是,該實景演出把‘過境游’變成‘過夜游’,拉動餐飲、住宿、交通、購物等創收近30億元,拉動比約為1︰7。”武隆喀斯特印象文化發展有限公司副總經理易軍稱。

不僅如此,2019年,懶壩國際禪境藝術度假區在武隆羊角街道清水村開園,不久便一炮而紅。

“我2012年到仙女山度假,當時這個村土地貧瘠、房屋破舊,村落幾近處於‘空巢’狀態,跟大多數偏遠山村一樣,凋敝是給我的第一印象。”懶壩國際禪境藝術度假區項目出品人陳勇回憶。

但他很快被當地的青山綠水、雲霧氤氳和喀斯特地貌吸引。“日本人在越后妻有地區用大地藝術革新鄉村,是世界知名文旅目的地,在中國可否也嘗試一下呢?”有著濃厚藝術情結的他腦袋裡閃現出一個大膽的念頭。

經過考察、論証、設計……僅用兩個月左右時間,陳勇與團隊就制定出了一套“藝術興村”的方案,懶壩項目隨之上馬。

后經過8年的開發建設,給“生命拍照”的心跳博物館、充滿“野性的思維”的巨幅泥畫、奏響鄉村“交響樂”的竹音劇院、展現童話浪漫的巨人雕塑等一批國際IP作品相繼誕生。這些作品注重親民性、參與性、在地性、生態性、多樣性、功能性,不少在國內都是獨一無二的。

“我們去年8月開園以來,游客數量已達到20多萬人次。今年國慶假期,度假區更是‘一床難求’。目前,度假區80%的員工是當地村民,還帶動周邊20余戶村民發展農家樂。”陳勇稱。

文旅融合,讓武隆的好山好水成功實現“好歡樂”的品質飛躍。

景城村融合

“黃金廊道”帶火全域旅游

山與雲,茶與霧,林與木……走進位於武隆區豹岩村天尺坪的白馬山天尺情緣景區,臨崖望仙、幽谷尋澗,恍若置身國畫中。

誰會料到,這裡雖與仙女山隔烏江相望,但幾年前,一個是世界自然遺產地、國家5A級風景區,每年吸引上千萬游客打卡﹔一個卻是交通閉塞、山高坡陡、土壤貧瘠的市級貧困村,2014年貧困發生率達11.67%,“無柴無水天尺坪”是其真實寫照。

“起初,我們種煙葉,比起傳統三大坨(洋芋、苞谷、紅苕),經濟效益雖好一些,卻無法從根本上讓我們丟掉‘窮帽子’。”白馬鎮豹岩村天尺坪村民小組組長張明文稱,他們真是守著“金山”餓肚子。

深耕仙女山、錯位拓展白馬山,以點帶面發展全域旅游……2016年,白馬山旅游度假區管委會在村民的殷殷期盼中成立。

“相比常見景區開發不同,我們創新採取了旅游廊道帶動增收的模式。”管委會主任路長江稱,武隆將生態資源相似的貧困區就近納入仙女山、白馬山等4個旅游扶貧帶,作為4條“旅游黃金廊道”進行打造,再通過“旅游+”布局高山蔬菜、有機茶葉、特色林果、中藥材等產業,帶動群眾增收致富。

2018年,白馬山天尺情緣景區建成開園,在其融合、帶動、輻射作用下,豹岩村目前成功打造了紅茶品牌“仙女紅”,興辦了農家樂35家,2019年人均純收入增至16400元,貧困戶全部脫貧。

目前,武隆還有一個更加宏偉的計劃,在仙女山、白馬山之間的烏江上空架起一座“天下鵲橋”。橋不僅本身是一個景點,還將實現兩山的無縫連接,讓廊道效應更加凸顯。

“作為國家全域旅游示范區、中國優秀旅游城市,接下來,武隆將按照景區國際化、產品國際化、功能國際化、營銷國際化、服務國際化的要求,不斷完善配套設施、提升服務質量、做大游客總量、做強旅游經濟,打造國際旅游精品景區,努力建設世界知名文化旅游目的地,推動武隆文旅再上新台階。”路長江說。

本報記者 韓毅

村民在重慶市墊江縣沙坪鎮畢橋村高標准農田水稻基地用農機收割水稻。龔長浩攝

重慶墊江:農機助秋收 立秋后,重慶市墊江縣45萬畝水稻相繼成熟,稻田到處可見收割機搶收糧食的場景。…【詳細】

村民在重慶市墊江縣沙坪鎮畢橋村高標准農田水稻基地用農機收割水稻。龔長浩攝

重慶墊江:農機助秋收 立秋后,重慶市墊江縣45萬畝水稻相繼成熟,稻田到處可見收割機搶收糧食的場景。…【詳細】

川渝滇黔藏“跨省通辦”服務專區上線 人民網重慶8月20日電 (劉政寧、周小平)20日,由川渝滇黔藏西南五省區市聯袂打造的“跨省通辦”服務專區正式上線,將為企業群眾提供更加便利的異地辦事服務。 據了解,新上線的“跨省通辦”服務專區是為貫徹落實2021年國務院《政府工…【詳細】

一圖看懂:上合數字經濟論壇為何在重慶舉辦 2021年是上合組織成立20周年。8月23-25日,中國—上海合作組織數字經濟產業論壇將在重慶舉行,確認出席本次論壇的嘉賓實現了上合組織國家代表參會全覆蓋。…【詳細】